Bonjour, je m’appelle Annie Métivier Hudon et je travaille à Accès Transports viables (ATV) depuis plus de deux ans au projet : Rue sans peur. Sophie Tremblay, l’animatrice sociale du Collectif TRAAQ va animer la soirée avec moi. Depuis de nombreuses années nous collaborons avec le TRAAQ et il y a plusieurs visages connus autour de la table.

Accès transport viable a deux objectifs :

1) Faire la promotion du transport durable, vélo, transport en commun, marche, etc., à travers de la sensibilisation et de l’éducation.

2) Défense des droits des personnes qui utilisent ces modes de transports. Si par exemple, un parcours d’autobus est modifié et que cela diminue le service, nous allons nous porter à la défense des personnes qui habitent le quartier pour faire du plaidoyer pour conserver le service.

C’est en faisant cela que nous nous sommes intéressés aux iniquités à l’intérieur de la population, en terme de genre, d’âge, de handicap, de couleur de peau, par rapport à la mobilité. On s’est rendu compte que ce n’est pas tout le monde qui peut se déplacer aussi facilement. Notamment, les femmes vivent plus de freins à la mobilité que les hommes. Il y a plus d’enjeux dans leurs déplacement. C’est pour cela que nous avons lancé le projet Femmes et mobilité qui s’intéressait à aux enjeux qui touchent principalement les femmes, mais aussi toute personne qui n’est pas un jeune homme blanc en santé avec de bonnes capacités financières. Il y a aussi plein de facteurs qui font en sorte que des personnes éprouvent des difficultés à se déplacer, dont les ressources financières, une connaissance des réseaux, etc.

Il y a des gens qui se déplacent moins facilement que d’autres et il fallait étudier cela pour améliorer la mobilité de ces personnes.

Quand nous avons demandé à plusieurs personnes, dont des femmes, qu’est-ce qui les empêchait de se déplacer?, plusieurs ont répondu que c’était le sentiment d’insécurité qu’elles vivent sur la rue lorsqu’elles marchent à l’extérieur, dans l’autobus, en attendant l’autobus, et souvent le soir, mais pas toujours.

Alors, on s’est penché sur la question à savoir pourquoi autant de gens nomment ce sentiment d’insécurité ? Est-ce qu’il y a des données sur le sujet ? On s’est rendu compte qu’il n’y avait absolument rien et qu’il n’y avait aucune donnée scientifique sur le sujet du sentiment d’insécurité, quand on est dans la rue et qu’on a peur d’être victime de violence. On s’est dit que nous allions nous approprier ce sujet pour l’étudier et mieux comprendre ce phénomène et comment il affecte la mobilité des personnes.

Nous avons réalisé une recherche action qu’on appelle aussi enquête conscientisant qui croise recherches pour accumuler des connaissances sur le sujet et des actions militantes pour amener un plaidoyer contre la harcèlement de rue et pour développer le sentiment de sécurité.

On a organisé dix groupes de discussion au cours des deux dernières années, avec des femmes, des aînés, des personnes en situation de handicap, des adolescents, des personnes immigrantes, etc., pour vraiment avoir une grande diversité de vécu. Aussi, on a fait des marches exploratoires, dont ici en Basse-Ville pour aller observer directement qu’est-ce qui nous rend insécure et qui crée de l’insécurité ? Est-ce que c’est parce que c’est mal éclairé ?, parce qu’il y a des bosquets où pourraient se dissimuler d’éventuels agresseurs ?, est-ce que c’est complètement isolé et qu’il n’y a rien autour qui pourrait nous venir en aide?, etc. Alors nous sommes allés dans les quartiers pour se poser ces questions et regarder autour de nous sur un trajet pour identifier ces lieux (Vanier, Vieux Limoilou, Loretteville, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Maizeret, le campus de l’université Laval et un quartier à Lévis).

Nous avons aussi lancé un questionnaire au grand public et un sondage Léger pour recueillir davantage de données. On s’est rendu compte que même dans certains lieux en banlieue, cela peut être insécurisant pour certaines personnes qui ne se sentent pas à l’aise d’aller frapper à la porte d’inconnu s’ils leur arrivent quelque chose.

Dans le cadre de ce projet, nous avons collaboré avec plein d’organismes : le Carrefour familial des personnes handicapées, le Carrefour d’actions interculturelles, le Collectif TRAAQ, la Chaire Claire-Bonenfant de l’Université Laval, Divergenres, le YWCA de Québec, et nos six expertes de vécu.

Le projet a été financé par le Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec.

Témoignages et données sur des violences:

Traumavertissement (attention ces sujets peuvent éveiller des sensibilités).

Sexistes et sexuelles

Racistes

Capacitistes

Transphobes

Homophobes

Classistes

Définitions

Harcèlement de rue: forme de violence commise par une personne inconnue sous la forme de propos ou de comportements à la fois intrusifs, dégradants et non sollicités, dans un lieu public (la rue, un parc, un autobus, un bar, un centre commercial, etc.). (Courcy et al., 2022)

Sentiment d’insécurité: jugement du niveau de sécurité offert par un environnement, construit en fonction des éléments de sécurité qui y sont perçus (Van Rijswijk et al., 2016). Ce jugement découle d’un imaginaire personnel construit et entretenu par l’éducation, la socialisation, les images véhiculées dans l’espace public et les expériences personnelles.

« Le harcèlement de rue s’insère dans un continuum de violences (Courcy et al., 2022) qui agit comme un mécanisme de domination et une forme de contrôle. Le harcèlement de rue agit comme une forme de rappel aux victimes de leur propre vulnérabilité et de la position de pouvoir des personnes qui les harcèlent (Vera-Gray, 2016). » (Accès transport viable 2024).

Ce que cette dernière définition nous dit, c’est que l’espace public, quand tu sors de chez toi, si tu ne te sens pas sécure de te promener dans les espaces publics, ce n’est pas un endroit pour toi, retourne dans ta maison parce que tu peux ressentir ce rapport de pouvoir.

* Cela peut être le cas aussi pour une personne du troisième âge ou handicapée.

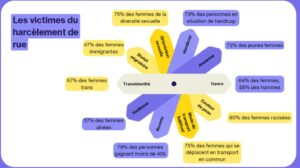

Nous sommes dans une analyse intersectionnelle, toutes ces formes de discriminations peuvent s’additionner et augmentent le sentiment de vulnérabilité. En fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent venir déterminer à qui appartient l’espace public, telle que la religion, la culture, le patriarcat, etc. Cela peut changer en fonction de l’actualité. Les personnes trans sont aussi une catégorie qui est très discriminée dans le monde présentement.

J’ai aussi parlé avec des personnes asiatiques qui nous ont dit qu’au début de la COVID, elles recevaient énormément d’insultes et qu’elles étaient victimes de plus de harcèlement de rue en raison de l’actualité. Comme les médias rapportaient que la pandémie provenait d’Asie, cela augmentait le racisme envers les personnes asiatiques. Alors, c’est extrêmement complexe l’ensemble des facteurs qui font en sorte que certaines personnes vont se sentir moins à l’aise dans l’espace public tels que l’âge, le handicap, le genre, la situation de revenu, etc. Le fait d’avoir de l’argent fait en sorte qu’on se sent plus à l’aise dans l’espace public, comparativement à des personnes en situation d’itinérance qui occupent l’espace public. Ces personnes sont victimes de beaucoup de harcèlement de rue.

Données issues de l‘enquête terrain menée par Accès transports viables en 2023-2024

Les types de harcèlement de rue répertoriés

Sexuel

* Remarques à caractère sexuel

* Regards insistants

* Traque (être suivi)

Haineux

* Questions dégradantes

* Klaxon injustifié

* Insulte

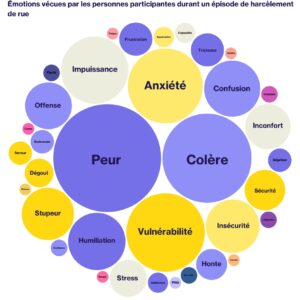

La peur crée l’anxiété. La culpabilité peut suivre une expérience vécue où l’on s’en veut de ne pas avoir su réagir adéquatement. La peur vient souvent de notre passé, de notre éducation ou de notre vécu, elle n’est pas toujours justifiée.

Parfois, c’est quelqu’un qui brise la norme en dormant dans la rue ou en criant. Il faut discerner si la menace est réelle ou si c’est simplement une appréhension que j’ai, sinon on risque d’opprimer d’autres personnes.

Souvent, on culpabilise les victimes en leur disant qu’elles ont couru après l’agression qu’elles ont vécue parce qu’elles se sont mises en situation de vulnérabilité. Pourtant l’espace public devrait être accessible en tous temps. Parfois, c’est plus subtile, mais il y a aussi l’effet de répétition qui peut créer un sentiment d’insécurité, par exemple lorsqu’on homme se permet un commentaire à une inconnue sur son apparence physique. Cela peut être un commentaire à caractère sexiste, mais pour d’autres cela va être un regard méprisant envers une personne âgée ou handicapée, des personnes immigrantes qui se font constamment demander d’où elles viennent, etc. C’est ce qu’on appelle des micro agressions. Ces commentaires finissent par être dégradants et peuvent atteindre l’estime de soi.

Certaines personnes ont été harcelées en raison de leur mode de transport parce qu’elles étaient à pied ou à vélo. Sous la forme de klaxon par exemple ou se faire suivre de près par des voitures, se faire couper aussi. Cela nous a été rapporté. On a reçu beaucoup de témoignages vécus.

* C’est certain, quand des animateurs de radio se permettent de dire en ondes: « Les cyclistes, donnez leur un petit coup de volant, ils vont se tasser. »

Les tableaux représentent les données obtenues par la recherche et le sondage Léger et Léger.

On parlait de la place occupée dans l’espace public en lien avec le niveau de revenu. Nous avons demandé quel était le mode de transport à chaque personne à qui on a posé la question et on s’est rendu compte que les personnes qui utilisent le transport en commun sont celles qui vivent le plus de harcèlement de rue. C’est normal parce qu’elles sont davantage exposées que celles qui se déplacent en voiture, lorsqu’elles attendent l’autobus, c’est une posture vulnérable parce qu’on ne se déplace pas, lorsqu’elles marchent pour s’y rendre et parfois même à l’intérieur du véhicule elles peuvent être victimes de harcèlement. Il est difficile de quitter le bus parce qu’on veut se rendre à destination, alors cela peut être vécu comme une position captive. Par exemple, un homme fixe une femme dans l’autobus et elle ne se sent pas en sécurité, d’autant plus si elle sait qu’elle doit descendre dans un endroit peu fréquenté.

* Avez-vous interviewé des personnes handicapées qui prennent l’autobus ?

Oui, et certaines nous ont parlé du manque de courtoisie dont elles étaient parfois victimes, des propos méprisants, etc. Quand c’est si évident, c’est considéré comme du harcèlement de rue. Certains nous ont rapporté que parfois les chauffeurs étaient très peu courtois.

Le dernier facteur dont nous n’avons pas parlé, c’est la couleur de peau. Nous avons demandé à plusieurs personnes racisées si elles avaient déjà vécu du harcèlement de rue et c’était le cas pour 80% des femmes racisées, des femmes d’origine asiatique, afro québécoises, etc.

* Avez-vous recensé des cas de discrimination religieuse ?

Nous ne sommes pas parvenu a recueillir un nombre significatif de témoignages en lien avec cette problématique pour obtenir des résultats probants. J’imagine que c’est sans doute le cas pour celles qui portent le voile parce qu’il y a de l’islamophobie à Québec. C’est une population qu’on voudrait vraiment rejoindre, mais nous n’avons pas réussi encore.

Il y a aussi le caractère répétitif du harcèlement de rue qui provoque une accumulation. Nous avons recueilli le témoignage suivant :

« Plusieurs épisodes vécus personnellement : je me suis fait suivre, je me suis fait flasher, j’ai été encerclée par un groupe de trois hommes, j’ai reçu de nombreux catcalls, je me suis fait filmer, etc. » Femmes de 25 à 34 ans de la diversité sexuelle

Nous n’avons pas étudié la quantité d’épisodes que chaque personne a vécus. C’est un angle qui demeure à étudier.

Le sentiment d’insécurité

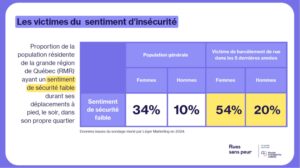

La question que nous avons posée, c’est : Qui se sent en sécurité le soir ou la nuit dans son propre quartier ? En fait, qui a un sentiment de sécurité faible le soir, la nuit, à pied, dans son propre quartier ?

Ce qu’on a découvert, c’est que dans l’ensemble de la région de Québec, 34% des femmes ne se sentent pas en sécurité de marcher seule le soir dans leur propre quartier et 10% des hommes. On a aussi posé la question à des personnes qui avaient déjà été victimes au moins une fois dans leur vie, pour voir si la proportion était différente. Effectivement, le pourcentage est bien plus élevé dans ces cas, 54% pour les femmes victimes de harcèlement au cours des 5 dernières années ne se sentent pas en sécurité de marcher seule le soir dans leur quartier et 20% des hommes.

Donc, il y a un impact direct, une forte corrélation entre le fait d’avoir déjà été victime de harcèlement de rue et le sentiment d’insécurité ressenti lors de nos déplacements à pied sur la rue.

* Est-ce que certains quartiers ont une prévalence plus élevée que d’autres ?

C’est une analyse qui n’a pas encore été faite. On peut imaginer que oui, en raison de plein de facteurs tels que l’aménagement de l’espace public, la densité de la population, si on connait le quartier, si on connait des gens qui habitent le quartier, le sentiment de communauté, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte. Effectivement, il y a probablement des quartiers où le sentiment d’insécurité est plus grand. Quand on n’a pas le sentiment que les personnes s’entraident dans un quartier, cela peut accroître le sentiment d’insécurité.

On va probablement faire des portraits de quartier dans les prochaines années.

* Il va falloir se méfier des préjugés. On peut penser que Saint-Roch est le pire quartier de la ville, mais pas nécessairement. Il y a aussi la connaissance du quartier.

Certains ont des biais parce qu’ils se sont faire dire toute leur vie que le quartier était dangereux.

* Moi, il y a des secteurs dans Montcalm que ne je passerais pas à cette heure.

Effectivement que les biais et les préjugés que nous avons affectent notre sentiment de sécurité. Il faut en être conscient, mais c’est parfois difficile de faire la part des choses.

* Il y a des préjugés contre Saint-Roch et Saint-Sauveur.

* Limoilou aussi.

* Les quartiers centraux.

Les impacts du harcèlement de rue et du sentiment d’insécurité

Cela peut être très fort les impacts que cela peut avoir. Le tableau suivant se rapportent à des personnes qui ont vécu des épisodes de harcèlement de rue. On note l’augmentation du sentiment d’insécurité dans les espace publics, de l’anxiété, cette crainte de revivre de la violence, la diminution de l’estime personnelle, souvent en lien avec des gestes qui sont dégradants. Quand on subit un geste dégradant parce qu’on est une femme, parce qu’on est handicapée, parce qu’on est âgé, parce qu’on est racisé, cela peut avoir un effet sur l’estime de soi. On note aussi une perte de confiance envers les inconnus. Un autre impact encore plus grave serait la dépression et cela peut aller jusqu’au syndrome posttraumatique. Il y a aussi les blessures physique. Ces données nous ont été rapportées dans le sondage Léger que nous avons commandé. Il peut y avoir une grande diversité d’impacts qui n’ont pas été répertoriés.

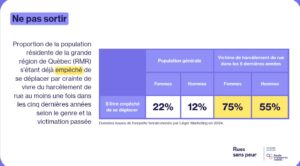

Il y a aussi des impacts à plus long terme qu’on va concevoir à la fois comme des stratégies qu’on développe pour se sentir en sécurité et éviter de vivre du harcèlement de rue telles que les habitudes de déplacement qu’on va prendre. Des habitudes que l’on change pour se sentir davantage en sécurité. Certains nous ont dit : Changer de trottoir, changer de trajet, utiliser des rues qui sont plus éclairées, plus animées, mais celle qui a été le plus rapportée, c’est simplement de rester chez soi. 22% des femmes et 12% des hommes, nous ont dit qu’elles s’étaient déjà empêchés de se déplacer par crainte de vivre du harcèlement de rue ou des violences dans l’espace urbain, au moins une fois dans les 5 dernières années. Ça a un impact. Il y a des gens qui s’empêchent de venir à des activités, à des soirées comme ici au CAPMO, s’empêcher d’accepter un horaire de travail de soir par exemple, etc.

Quand on a posé la question à des personnes nous ayant dit avoir déjà été victimes de harcèlement de rue, la proportion a plus que triplé. 75% des femmes et 55% des hommes qui ont déjà été victimes au moins une fois de harcèlement de rue, nous ont dit s’être déjà empêché de se déplacer. Quand on s’empêche de se déplacer, on manque des activités sociales, on s’isole et on se replie sur soi. Cela peut aussi affecter nos capacités à répondre à nos besoins fondamentaux. Par exemple, si on s’empêche d’aller se chercher de la nourriture, de prendre l’air, etc. Certains rendez-vous médicaux sont super tard le soir. Il y a des activités politiques et citoyennes auxquelles on ne peut pas assister. Alors, on n’est plus présent dans l’espace public. Cela finit par créer un cercle vicieux où moins on est là, moins on se fait entendre, moins on a la capacité d’influencer le cours des choses. Il y a des personnes qu’on voit moins et qu’on n’entend moins. Pour différentes raisons, il y a des personnes en situation de handicap qui sortent beaucoup moins l’hiver, cela fait qu’elles sont beaucoup moins présentes dans l’espace public. Les autorités ont alors tendance à prendre moins en compte leurs besoins puisqu’elles ne sont pas présentes.

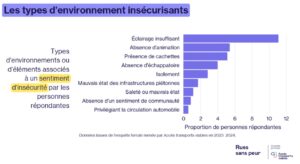

Quand on a fait les marches exploratoires, on a demandé aux gens : Comment vous vous sentez ici, et pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité ? Ils nous ont nommé tout plein d’éléments, dont certains détails intéressants. Alors il y a en ordre décroissant : le manque d’éclairage, l’absence d’animation, la présence de cachettes, l’absence d’échappatoire, des endroits isolés, la mauvais état des infrastructures piétonnes, la saleté ou le mauvais état des lieux, l’absence d’un sentiment de communauté et un environnement conçu pour la circulation automobile.

* L’idée de rue piétonne est aussi une bonne manière de faire.

Endroit inquiétant à Québec lorsqu’on se promène seul le soir. C’est sombre et c’est étroit, il y a peu d’échappatoires. C’est un endroit isolé comme c’est souvent le cas de ce genre de viaduc. Le fait qu’il y ait des graffitis rendent l’endroit louche. Cela donne l’impression que personne ne se soucis du lieu ou ne veille sur cet endroit. Cela donne l’impression que personne ne veille sur les personnes qui fréquentent ce lieu. Il n’y a pas ce sentiment d’entraide et de communauté.

Les activités d’animation dans des endroits publics permettent l’intégration parce qu’il y a une communauté qui se crée, les gens se parlent et cela permet de déconstruire des préjugés que nous avons. C’est le premier élément que les gens ont retenu lors de notre sondage. C’est magique pour le sentiment de communauté et de sécurité.

En troisième position, il y a énormément de gens qui nous ont parlé du sentiment de communauté. Cela créé un sentiment de sécurité parce qu’on a confiance dans les personnes qui se trouvent sur le lieu. Il y a tellement de chose qui peuvent créer un sentiment de communauté, sans connaitre les gens nécessairement, mais juste par exemple, de voir de l’art urbain, des ruelles vertes, un jardin communautaire, de belles murales, des dessins d’enfants sur le trottoir, etc. Ce sont toutes des petites choses qui peuvent générer un sentiment de communauté. Les exemples sont infinis. Parfois, on voit des poteaux électriques habillés par des tricots, des dessins accrochés dans les fenêtres, comme les arcs-en-ciel pendant la Covid, qui générait un sentiment de sécurité pour certains. C’est relier au fait de sentir qu’un lieu est habité par des personnes bienveillantes, c’est quelque chose qui nous a été nommée.

* Au-delà des aménagements urbains, les solutions sont surtout sociales. C’est pourquoi il faut miser sur la bienveillance entre nous autres. Les éléments sociaux sont plus importants que le lieu lui-même. C’est le mélange des deux qui va nous donner une recette gagnante.

Des fenêtres sur la rue, de l’art, des arbres, des arrêts d’autobus, l’esthétique de l’endroit, la lisibilité du territoire, savoir où l’on est et où l’on va pour ne pas se perdre, tout cela augment le sentiment de sécurité.

Quiz : Quels types d’aménagements rendent un environnement sécurisant ?

Animation

Éclairage suffisant

Commerces ouverts

Convivial pour les personnes piétonnes

Décorations

Nos recommandations pour aménager des espaces sécurisants

1) Accroitre la co-visibilité

2) Accroitre la co-veillance

3) Faciliter les déplacements

C’est possible d’améliorer le sentiment de sécurité en mettant un œuvre d’art à l’extérieur, en installant des petites lumières tamisées sur son balcon. On a tous la capacité de pouvoir faire cela dans son quartier. Souvent les rues principales sont des lieux sécurisant parce qu’il y a de l’animation, de l’éclairage, des commerces ouverts, des gens qui circulent, des autobus qui passent, etc. Il y a de bons indices pour créer des lieux sécurisants en fonction de ce qu’on retrouve sur les rues principales.

Des projets qui font la différence – Les ruelles vertes

Sentiment de communauté

Arts et décorations

Entretien et esthétique élevé

Animation

Fenêtres sur la rue et accès à de l’aide

Des détails qui font la différence: les espaces dédiés

* Signalisation claire

* Espaces de circulation dédiés sécuritaires

* Conflits d’usage évités

Un projet inspirant – Le tunnel LEV à Umeå (Suède)

* Co-veillance : art urbain, ambiance sonore

* Co-visibilité : lumière, entrées larges et arrondies, absence de recoins, de cachettes, puits de lumière, achalandage élevé (yeux sur la rue)

* Présence d’échappatoires : sortie additionnelle au milieu du tunnel

J’ai fait des recherches sur ce tunnel, cela m’a fasciné parce que les urbanistes ont pensé à le construire pour qu’il participe à la co-visibilité, ils ont même fait les coins ronds. Alors tout le monde voit tout, il n’y a pas d’angle mort où quelqu’un peut se cacher. Il y a une belle lumière et la présence d’art urbain en projetant des choses sur les murs. Il y a beaucoup d’espace pour les piétons et les vélos. Il y a une ambiance sonore avec de la musique. C’est un bel exemple d’aménagement urbain bien pensé pour favoriser le sentiment de sécurité.

Quand on voit des exemples comme celui là, on se rend compte que c’est facile d’améliorer l’environnement par l’aménagement, même pour des lieux où ce n’est pas évident comme des tunnels.

Comment se mettre en action pour augmenter notre sentiment de sécurité?

Trucs pour se sentir plus en sécurité

* Le RTC permet à tout le monde de descendre entre deux arrêts, la nuit tombée.

* Plusieurs organismes offrent des cours d’autodéfense gratuits (Centre des femmes de la basse-ville).

* Objets sécurisants à faible coût: sifflets, alarmes personnelles.

* Générer des pensées positives.

* Veiller sur les autres.

* Faire connaissance avec ses voisins et participer aux activités communautaires de son quartier.

* Prendre sa place.

Comment faire pour rendre nos quartiers plus sécurisants?

* Exiger une amélioration de l’éclairage ou de l’état des infrastructures par le 311.

* Parler de vos enjeux et des solutions à vos élus-es ou questionner la population sur ces sujets.

* Faites vous entendre lors des consultations publiques. Votre voix est importante!

* Inscrivez les lieux insécurisants et les épisodes de harcèlement de rue que vous avez vécus sur notre carte interactive.

* Multiplier les lumières et décorations à l’extérieur de votre domicile.

* Mobiliser votre communauté pour créer des ruelles vertes ou intégrer des œuvres d’art à votre quartier.

Rejoignez la Communauté mobilités plurielles!

Une communauté par et pour les personnes qui s’intéressent aux enjeux de mobilité inclusive, solidaire et féministe! En rejoignant la Communauté mobilités plurielles, vous aurez accès à :

* La possibilité de réseauter avec d’autres personnes professionnelles et citoyennes intéressées par ces enjeux au Québec;

* Deux rencontres par année;

* Une boîte à outils ;

* Une infolettre ;

* Une plateforme web ;

* du contenu exclusif sur la mobilité inclusive.

Ressources d’aide psychologique

Viol-Secours.

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle de Québec.

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle Chaudière-Appalaches.

Info-aide violences sexuelles

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels.

Tel-Aide Québec

Interligne

418-522-2120 581-428-6856 1-888-933-9007 1-866-532-2822 418-686-2433

1-888-505-1010 ou aide@interligne.com

Sources

* Accès transports viables (2024). Rapport ∙Le harcèlement de rue et le sentiment d’insécurité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

* Courcy, I., Lavoie Mongrain, C., & Blais, M. (2022). Rapport de recherche sur le harcèlement de rue à Montréal. Un portrait statistique de la pluralité des expériences, des manifestations et des contextes.

* Kern, L. et Des Roches, A. (2022). Ville féministe. Notes de terrain. Les éditions du remue-ménage. McIlwaine, C. 2013. Urbanization and gender-based violence: Exploring the paradoxes in the global South. Environment and Urbanization 25 (1): 65–79.

* Roach, N. (2022). How to get Harassment off our Streets.

* Roy-Trempe, F., Trudelle, C., & Frohn, W. (2019). L’exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et l’influence des aménagements urbains : Une étude de cas montréalaise [Université du Québec à Montréal]. WorldCat.org. http://archipel.uqam.ca/13374/

* Vera-Gray, F. « Men ʼs stranger intrusions: Rethinking street harassment ». Women ʼs Studies International Forum 58 2016 9 17. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.04.001 .

Remerciement à Annie Métivier Hudon d’Accès transports viables et

Sophie Tremblay Bouchard du Collectif TRAAQ pour cette présentation.

Propose transcrits par Yves Carrier