Avec le temps, tout s’en va …

J’ai choisi de débuter cette chronique par ces mots de Léo Ferré sur le caractère inexorable du temps. Chez les anciens grecs, Chronos est le dieu qui, malgré lui, dévore ses propres enfants. Ce temps qui se rapporte à la durée, nous fait prendre conscience de notre finitude.

La mort, cette grande fossoyeuse, unique justice en ce monde, nous permet d’apprécier la vie à sa juste valeur et de nous y investir pour lui donner du sens. Tant qu’à faire, c’est aussi bien de le faire en solidarité avec les autres générations puisque nous ne faisons que passer le relais aux suivants en nous inspirant de la sagesse de nos prédécesseurs.

Certains verront dans cette métaphore une allusion à l’éternité qui donne un espoir à la vacuité intérieure que nous nous efforçons de remplir par toutes sortes d’activités, alors que d’autres l’interprètent comme une fatalité inexorable qui nous arrache les êtres aimés.

Il y a aussi le temps des amours et de la jeunesse idyllique qui s’attarde au bord des ruisseaux pour savourer chaque instant ou bien celle de la sérénité d’une vie bien remplie qui a porté de nombreux fruits en aimant et en élevant les autres autour de soi plutôt que de chercher à les abaisser. Parfois, le temps semble long et pénible, difficile et ingrat, ou encore rapide comme l’éclair lorsque les années s’envolent comme feuilles d’automne.

Existe aussi le temps de la mobilisation pour contrer l’innommable et les régressions infantiles de ceux et celles qui accusent les autres de déranger leur quiétude. Mais le temps de l’engagement, parce qu’il fait naitre l’espoir, est un bien précieux qu’il nous faut chérir. C’est le kairos de la révélation où il nous est demandé de prendre une posture éthique active qui définira en quelque sorte la qualité de notre existence plutôt que sa longévité. Qu’arriverait-il si au lieu de fuir la mort en cultivant nos peurs, nous choisissions d’embrasser la vie avec toutes ses exigences en allant à la rencontre de l’inédit ? Pour oser vivre de la sorte, il faut avoir confiance en la vie et dans sa déroutante capacité à nous étonner.

Devant la montée de l’intolérance, il faut se mobiliser pour continuer à croire qu’un autre monde est possible. Et cette activité vibratoire des atomes humains que nous sommes, je la ressens autour de la Marche mondiale des femmes et de la résistance obstinée de ceux et celles qui refusent d’abandonner la lutte. Certes, ce sera un combat long et difficile, mais leurs mensonges ne prévaudront pas devant la puissance de nos liens de solidarité. N’en déplaise à tous les réactionnaires, il est très difficile de remettre la pâte à dents dans le tube une fois que les gens ont compris qu’ils ne sont pas des objets manipulables à souhait, mais des êtres humains à part entière, libres, fiers et solidaires.

Yves Carrier

Un gouvernement déconnecté : la pauvreté, l’itinérance et le logement absents du discours d’ouverture

Québec, le 5 octobre 2025.

— Dans son discours d’ouverture, le premier ministre a choisi d’insister sur « l’économie, la sécurité, l’identité et l’efficacité de l’État », mais n’a pas dit un mot sur la pauvreté, l’itinérance et la crise du logement. Pourtant, selon les derniers sondages d’opinion, il s’agit là d’urgences sociales majeures qui préoccupent les Québécois∙es.

Face à cette indifférence, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ), le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) et la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) unissent leurs voix pour dénoncer la déconnexion du gouvernement de la réalité vécue par les personnes en situation de pauvreté et les organismes qui les soutiennent.

Une crise sociale sans précédent

La situation actuelle est alarmante :

- La hausse du coût de la vie frappe de plein fouet les personnes en situation de pauvreté et une partie de la classe moyenne ;

- La crise du logement abordable s’intensifie, les loyers flambent et l’accès à un logement décent devient un luxe ;

La pire crise de l’itinérance jamais connue touche aujourd’hui toutes les régions du Québec.

Pendant que le gouvernement détourne l’attention en agitant ses épouvantails fétiches (syndicats, immigration, « islamisme radical »), il néglige les véritables problèmes qui menacent la cohésion sociale.

Des occasions manquées et des choix politiques irresponsables

Au cours des derniers mois, le gouvernement a raté de nombreuses occasions de répondre à la crise :

- Une stratégie québécoise en habitation vidée de toute cible crédible de logements sociaux et sans aucun mécanisme de contrôle des loyers ;

- Un plan de lutte contre la pauvreté sans cibles d’amélioration des revenus pour les personnes assistées sociales et les travailleuses et travailleurs pauvres et dont le budget est quatre fois moindre que celui du plan précédent;

- Un programme d’habitation dit «abordable» qui non seulement permet, mais encourage des loyers pouvant aller jusqu’à 150 % du loyer médian;

Un plan d’action interministériel en itinérance qui prend fin en avril 2026 sans annonces pour la suite.

Pendant ce temps, les personnes les plus fortunées maintiennent leur train de vie:

- La baisse d’impôt annoncée en 2022 privera à terme le gouvernement de 7,4 milliards $ sur 4 ans et bénéficiera surtout aux mieux nantis ;

- Les 6,7 milliards $ de chèques électoralistes distribués à la même période ont profité aux personnes gagnant 100 000 $ par année comme à celles vivant avec 15 000 $ ;

Le choix du gouvernement de reculer sur la diminution de l’exemption de l’impôt sur les gains en capital qui aurait pourtant fait contribuer seulement les très riches – comme un couple ayant fait un gain de plus de 500 000$ – prive les finances publiques de plusieurs centaines de millions $ annuellement.

« Trop miser sur le marché privé et accorder des cadeaux fiscaux aux plus riches, tout en négligeant les programmes sociaux et en coupant dans le filet social, ce n’est pas de la gestion rigoureuse, c’est de l’aveuglement volontaire », résume Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Des demandes urgentes et incontournables

Comme le rappelle Marie-Line Audet directrice générale de la TNCDC : « Une société ne peut s’enrichir, s’épanouir et vivre en harmonie que si l’ensemble de son monde est nourri, logé, soigné. Or, aujourd’hui, les besoins de base sont loin d’être comblés pour des centaines de milliers de Québécois∙es. »

Les organismes communautaires, eux-mêmes fragilisés par le sous-financement chronique, peinent à tenir à bout de bras des services pourtant essentiels. «Le point de rupture est atteint pour plusieurs d’entre eux», selon madame Audet.

Les organisations exigent du ministre des Finances, Eric Girard, des engagements financiers concrets dès la mise à jour économique de novembre :

- Une hausse des protections publiques de façon à assurer à tous les ménages un revenu annuel au moins égal à la Mesure du panier de consommation (soit 24 800 $ pour une personne seule) et une augmentation du salaire minimum pour permettre à une personne seule qui travaille 35 heures par semaine de vivre hors de la pauvreté (soit un salaire de 28 $/h);

- Un plan massif de développement de logements sociaux et communautaires, avec au moins 10 000 nouvelles unités par année et un véritable programme de logements publics;

- Un réinvestissement majeur dans les services publics et concurremment dans les organismes communautaires, pour enrayer l’effritement du filet social et garantir un accès universel et de qualité aux soins, au soutien et à l’éducation;

Une annonce rapide de la reconduction du Plan d’action interministériel en itinérance, en vue de son échéance en avril 2026, avec une bonification de 30% pour maintenir le support aux personnes et augmenter la capacité des organismes à les accompagner;

Un ras le bol généralisé

Sur le terrain, les mouvements sociaux ne restent pas silencieux :

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté déploie sa campagne « Le discours doit changer : parlons pauvreté! » et appelle à signer son Manifeste pour un Québec sans pauvreté ;

Le FRAPRUa rassemblé des centaines de personnes le 4 octobre à l’Île-des-Sœurs pour réclamer que le logement social devienne une priorité gouvernementale ;

Le RSIQ a lancé une Déclaration sur l’itinérance, qui a jusqu’ici été signée par 20 000 citoyen·nes et 28 municipalités, villes et MRC du Québec ;

Le RTRGFQ invite la population à dénoncer la pauvreté lors de l’action de clôture de la Marche mondiale des femmes le 18 octobre prochain sur la Place de l’Assemblée nationale à Québec.

Toutes ces mobilisations envoient un même message : il est temps que le gouvernement cesse de se cacher derrière des priorités électoralistes et assume enfin ses responsabilités sociales.

Citations :

Serge Petitclerc, Collectif pour un Québec sans pauvreté

«La pauvreté est un déni des droits et libertés. Elle est le produit d’une société inégalitaire qui privilégie les intérêts des plus riches à ceux des plus pauvres. C’est révoltant! Il faut constater que la lutte contre la pauvreté stagne et qu’en conséquence, un nombre grandissant de personnes peinent à se nourrir et à se loger. Le statu quo est aussi intenable qu’inacceptable! Malheureusement, le discours d’ouverture nous prouve que le gouvernement n’y changera rien.»

Véronique Laflamme, FRAPRU

« Malgré la construction en cours de plusieurs logements sociaux et prétendument abordables, les choix budgétaires du gouvernement Legault ont une grave incidence sur le type de logements qui seront construits. Pour réduire sa part de financement, le gouvernement permet dorénavant que des logements affichant des loyers atteignant 150 % du loyer médian, inaccessibles pour les dizaines de milliers de locataires ayant les besoins les plus urgents, soient construits sous cette dénomination. »

Boromir Vallée Dore, Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

« Le point de rupture est atteint et le premier ministre doit prendre ses responsabilités face à la crise de l’itinérance actuelle. Il est aussi temps pour les citoyen·nes qui vivent de l’impuissance face au phénomène de prendre action en participant à une Nuit des sans-abri près de chez elleux le 17 octobre prochain et de signer la déclaration commune. Chaque geste de SOLIDARITÉ compte et permet de faire comprendre que la population est mobilisée contre l’exclusion sociale. »

Marie-Line Audet, Table nationale des Corporations de développement communautaire

«La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale devrait toujours être la priorité prioritaire priorisée de tous les gouvernements et elle est totalement absente de cette rentrée parlementaire. Le sous-financement chronique des organismes communautaires a aussi un impact majeur sur l’effritement de notre précieux filet social. Les équipes de ces organismes flirtent elles-mêmes trop souvent avec la pauvreté et tiennent à bout de bras des services et des missions fragilisés par le manque de financement. Il est temps de faire preuve de courage politique et de permettre à la nation québécoise de retrouver sa dignité. »

Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

« Il faut rappeler qu’au Québec, la pauvreté a un genre. Et il est féminin. Les femmes sont plus susceptibles d’être en situation de faible revenu que les hommes à cause des diverses inégalités et discriminations encore présentes. C’est le cas par exemple des femmes aînées, monoparentales, immigrantes ou de la diversité sexuelle et de genre. Pour s’attaquer à la racine du problème, le gouvernement doit, entre autres, augmenter les revenus des personnes les plus pauvres. Il fait plutôt le contraire, notamment avec sa réforme de l’aide sociale, en coupant dans des mesures de soutien qui bénéficiaient à des femmes déjà en situation de grande vulnérabilité. »

-30-

Trump transforme-t-il les villes américaines en « terrains d’entrainement » pour la guerre civile ?

Par Jorge Luis Sierra, Diario Red, Espagne

Others News, 01 octobre 2025

Pour la première fois, un président américain propose ouvertement d’utiliser les rues comme toile de fond pour des préparatifs militaires.

Donald Trump l’a dit sans détour devant plus de 800 généraux et amiraux réunis en Virginie : les villes américaines dangereuses devraient servir de « terrains d’entraînement » aux forces armées. Cette phrase, prononcée au beau milieu d’un discours émaillé d’attaques contre le « politiquement correct » et d’éloges pour le célèbre « Département de la Guerre », marque un tournant. Pour la première fois, un président américain propose ouvertement d’utiliser la rue comme décor pour des préparatifs militaires. Les médias américains ont perçu ces politiques comme des préparatifs de guerre civile.

La réunion, qui a réuni les plus hauts commandants militaires d’Asie et d’Europe et a coûté des millions, était davantage un événement politique qu’une séance stratégique. Trump en a profité pour projeter sa puissance sur son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et sur les commandants eux-mêmes, les qualifiant de figures centrales. Mais le véritable message était autre : les rues américaines deviennent des laboratoires de guerre urbaine.

Historiquement, la présence militaire sur le territoire américain a été limitée par la loi Posse Comitatus de 1878, qui interdit aux forces armées d’exercer des fonctions de maintien de l’ordre public sur le territoire national, sauf autorisation expresse du Congrès. Cette loi a été créée pour empêcher les présidents d’utiliser l’armée comme un outil de contrôle politique. Cependant, Trump tente de la réinterpréter, en normalisant la présence militaire armée à Washington, Los Angeles et, comme il l’a suggéré, à New York, Chicago et Baltimore.

Le précédent immédiat le plus célèbre est la tragédie de Kent State University en 1970, lorsque la Garde nationale de l’Ohio a ouvert le feu sur des étudiants qui manifestaient contre la guerre du Vietnam, tuant quatre personnes et en blessant neuf autres. Il y a aussi le souvenir de la militarisation post-11 septembre, lorsque la « guerre contre le terrorisme » a renforcé les opérations de surveillance et de sécurité intérieure. Pourtant, aucun président n’avait jamais ouvertement proposé d’utiliser les villes américaines comme terrains d’entraînement militaire.

Les implications sociales de cette guerre urbaine sont profondes. Pour les communautés latino-américaines, afro-américaines et immigrées, cette proposition n’est pas abstraite : elles vivent déjà sous la pression de raids et d’opérations menés selon des tactiques et des plans militaires. Il suffit de se souvenir de l’invasion de l’ICE coordonnée avec la Garde nationale dans le parc McArthur de Los Angeles, ou de ce qui s’est passé à San Bernardino, en Californie, lorsque des agents cagoulés ont abattu un migrant et sa famille dans une voiture. Transformer ces villes en sites d’« entraînement » militaires revient à institutionnaliser ce qui était jusqu’alors présenté comme des opérations exceptionnelles.

Trump affirme que l’objectif est de lutter contre la criminalité et la crise des sans-abri. En réalité, le thème sous-jacent est politique. Ces villes, gouvernées par les Démocrates, sont des bastions de minorités raciales et tendent à rejeter sa politique d’immigration. L’utilisation de troupes armées dans ces villes envoie un double message : discipliner ses adversaires politiques et offrir à sa base électorale l’image d’un président qui impose l’ordre à tout prix. La militarisation fonctionne ainsi comme une propagande électorale à l’approche des élections cruciales de mi-mandat et de son propre second mandat.

La rhétorique de Trump s’accorde également avec sa politique étrangère. Tout en ordonnant des attaques militaires contre des navires vénézuéliens sous prétexte qu’ils transportent de la drogue, il promeut l’idée d’une « guerre totale » contre les cartels et les gouvernements ennemis du continent. Cette même logique s’applique aux niveaux national et international : les États-Unis sont une nation en guerre permanente. Ce discours renforce l’image d’un président fort et déterminé, même si le coût démocratique est énorme.

Les risques sont multiples. Premièrement, l’affaiblissement du contrôle civil sur les militaires : en leur confiant des missions d’entraînement en ville, Trump brouille les frontières entre défense nationale et ordre intérieur. Deuxièmement, l’érosion des garanties procédurales : dans les environnements militarisés, des concepts comme le « danger imminent » servent de prétexte à un usage disproportionné de la force. Troisièmement, la normalisation de l’état d’urgence : si les quartiers défavorisés et les communautés immigrées deviennent des « terrains d’entraînement », la militarisation passera d’une dimension tactique à une dimension structurelle.

Human Rights Watch et Amnesty International ont déjà averti que la militarisation de la sécurité intérieure violait les normes internationales en matière de droits humains. La doctrine internationale est claire : les armées sont conçues pour affronter des ennemis extérieurs, et non pour patrouiller dans les rues ou interagir avec les civils. Dans une démocratie, cette tâche incombe aux forces de police, soumises à un contrôle judiciaire et politique.

Sur le plan juridique, les propositions de Trump sont en contradiction directe avec la loi Posse Comitatus. Bien qu’il existe des exceptions, comme la loi sur l’insurrection, qui autorise le déploiement de troupes en cas d’extrême urgence, l’utilisation des villes pour l’entraînement est dénuée de justification légale. De plus, elle renforce l’impression que le président utilise les forces armées comme un outil politique et électoral.

Ce qui est inquiétant, ce n’est pas seulement la proposition elle-même, mais l’absence de contre-pouvoirs efficaces. Le Congrès, divisé et en partie coopté par le trumpisme, manque de volonté pour contrôler l’exécutif. La Cour suprême, plutôt à droite, pourrait entériner des interprétations larges du pouvoir présidentiel. Et l’opinion publique, saturée de discours sur la « loi et l’ordre », pourrait banaliser la militarisation comme un mal nécessaire.

Il en résulte un cercle vicieux : la présence militaire est justifiée par l’insécurité, mais la militarisation engendre davantage de tensions et d’abus, qui alimentent à leur tour la demande de contrôle accru. Dans ce cercle vicieux, les droits civiques sont relégués au second plan, comme ce fut le cas à l’époque du Patriot Act, qui autorisait une surveillance de masse révélée plus tard par Edward Snowden.

Fidèle à ses habitudes, Trump tente de transformer chaque crise en spectacle politique. Rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre est un geste symbolique de taille. Il réaffirme une vision du pouvoir fondée sur la confrontation et l’imposition. En suggérant que les villes américaines servent de terrains d’entraînement, le président brouille les frontières entre citoyen et ennemi, entre espace civil et zone de combat.

L’histoire américaine montre que ces décisions ne sont jamais anodines. Lorsque les présidents utilisent l’armée pour contrôler la population, les conséquences se comptent en morts, en restrictions de libertés et en érosion institutionnelle. L’affaire Kent State reste une plaie ouverte. Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, Trump semble prêt à réitérer la formule, sauf que cette fois, il ne s’agit pas d’une réaction à une manifestation ponctuelle, mais d’une stratégie gouvernementale délibérée.

Le dilemme auquel sont confrontés les États-Unis est clair : laisser la logique de la guerre remplacer l’ordre civil ou réaffirmer les principes démocratiques qui limitent le pouvoir présidentiel. Ce qui est en jeu n’est pas seulement la sécurité de quelques villes, mais le sens même de la démocratie américaine. Normaliser les rues comme terrains d’entraînement militaire revient à accepter l’effacement progressif de la frontière entre liberté et peur, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un pays en état d’urgence permanent.

*Jorge Luis Sierra, journaliste et éditeur mexicano-américain.

Marie-Josée Tadros, Québécoise et Palestinienne

En tant que Palestinienne, voici les propos que j’ai prononcés à Québec (Place d’Youville) samedi le 10 janvier 2009 lors de la manifestation d’urgence pour Gaza, en solidarité envers le peuple palestinien.

– Marie-Claude Tadros-Giguère,

du Collectif de Québec pour la paix. Madame Tadros-Giguère est Québécoise d’origine Palestinienne (Jaffa).

– Être Palestinienne, c’est un nom lourd à porter

– Être Palestinienne, c’est avoir perdu son identité, avoir perdu son pays…

— Palestine, là où je suis née dans la ville de Jaffa, devenue Israël;

— Palestine, là où je suis allée à l’école jusqu’à 12 ans;

— Palestine, là où mon enfance a été sabotée par la guerre;

— Palestine, là où les Israéliens m’ont expulsée comme réfugiée en 1948;

— Palestine, là où à Gaza les Palestinien(ne)s vivent dans une prison à ciel ouvert;

– Palestine, là où les villages et les villes sont entourés d’un mur de fer et de béton;

— Palestine, à quand la libération des 10 000 Palestinien(ne)s qui croupissent dans les prisons d’Israël ?

– Palestine, à quand la fin des tueries collectives, la fin des humiliations, des déportations, des couvre-feux, des arrestations arbitraires

— Palestine, à quand la fin des oliviers arrachés ?

— Palestine, à quand la fin des maisons bombardées ?

— Palestine, à quand la fin des privations de nourriture et d’électricité ?

— Palestine, à quand la fin du verrouillage des postes frontières ?

— Palestine, à quand la fin de l’interdiction des pêcheurs de Gaza de sortie en mer ?

— Palestine, à quand la fin de parcourir des kilomètres de détour pour emmener un enfant à l’hôpital ?

— Palestine, quand verras-tu un jour la fermeture des colonies israéliennes ?

— Palestine, quand verras-tu un jour la fin de l’occupation ?

— Palestine, quand vas-tu arrêter de souffrir ?

— Palestine, quand verras-tu ton drapeau flotter parmi les drapeaux de toutes les nations ?

Ma Palestine… Votre Palestine…

Peuple élu ?

Par José A. Amesty Rivera

Amerindia, 4 octobre 2025

Nous avons été témoins du message du président colombien Gustavo Francisco Petro Urrego, polititien, économiste, et actuel président de la Colombie, devant l’organisation des Nations Unies le 23 septembre 2025. Un discours remplis de vérité selon l’opinion de nombreux présidents, personnalités, analystes et de nombreux autres.

Comme théologien, j’ai été frappé par ces mots spécifiques du président : « Il n’y a pas de peuple élu de Dieu, » contredisant l’argument qui soutient qu’Israël et les États-Unis pour justifier les attaques contre des civils palestiniens. « Il n’y a pas de race supérieure, il n’y a pas de peuple élu par Dieu, ce ne sont pas les États-Unis ni Israël, le peuple élu par Dieu est toute l’humanité. »

Sans aucun doute, ces paroles sont une hérésie (n’importe quelle croyance qui est en désaccord avec des coutumes ou des croyances établies, en particulier avec les croyances acceptées ou la loi d’une organisation religieuse), pour les conservateurs et les fondamentalistes israéliens, évangéliques y chrétiens.

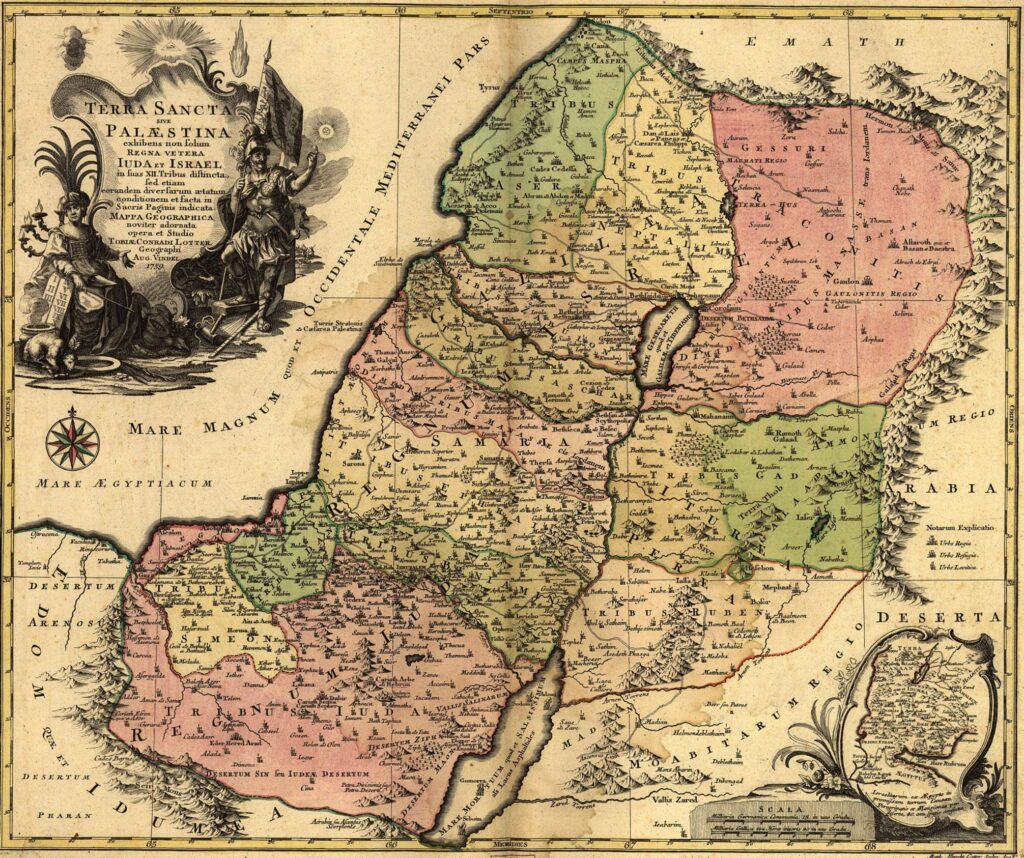

Mais d’où provient cette notion de Peuple de Dieu ?

En terme strictement théologique, la notion ou le concept de Peuple de Dieu se réfère d’abord, selon l’Ancien Testament, avec l’élection d’Israël comme peuple choisi de Dieu, donné à travers une promesse faite à Abraham. Dieu libère Israël de l’esclavage en Égypte et Il établit une alliance sur le Mont Sinaï, guidant le peuple et envoyant des prophètes. La théologie de l’Ancien Testament est centrée sur la formule de l’alliance : “Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu”.

Ensuite, selon le Nouveau Testament, l’idée du Peuple de Dieu s’universalise. Il ne se limite plus à un groupe ethnique, sinon qu’il s’étend à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et sont baptisés. Ce nouveau peuple s’unit pour un nouveau pacte dans le sang du Christ. L’invitation à s’unir au Peuple de Dieu est adressée à tous et à toutes, sans distinction.

Les postulats de presque toutes les croyances religieuses d’Israël et des croyances chrétiennes et évangélistes sont basés sur ce dogme théologique de l’Ancien Testament. Et, finalement, ces postulats sont considérés comme certains et acceptés comme vérité absolue.

Face à la théologie conservatrice, nous nous demandons : ce Peuple “élu” de Dieu, (ce qualificatif est une prétention et un ajout postérieur des secteurs du pouvoir royal en Israël pour manipuler et convaincre la population), auquel s’ajoute un rêve géographique, une ville spécifique, Jérusalem, sont-ils si exclusifs pour une nation spécifique, Israël? À cela s’ajoute la question qui a souvent été posée : l’Israël d’aujourd’hui (un État créé par des conventions internationales après l’Holocauste et les dernières grandes guerres mondiales) est-il synonyme du peuple de Dieu de la Bible?

Alors, est-ce que le Peuple de Dieu s’identifie toujours avec un État concret dans l’histoire?

Ne serait-ce pas qu’à la racine de l’escalade du conflit entre la Palestine et Israël (lequel est lamentable et épouvantable, et a une très longue histoire), on utilise indifféremment des références à Dieu, son peuple et à la ville de Jérusalem, ce qui occasionne de nombreuses confusions et parfois même des contradictions par manque de rigueur historique ou de connaissance biblique?

Ces théologies (réflexions et interprétations) n’aident en rien le conflit actuel palestino-israélien, puisqu’elles sont chargées de vérités apriori et de fanatisme religieux.

Maintenant, dans une théologie plus proche de notre réalité latino-américaine et tiers-mondiste, en Amérique latine, à partir de la décennie des années 1960, la Théologie du Peuple, liée à la Théologie de la libération, a mis l’emphase sur les pauvres comme foyer du Peuple de Dieu. Mettant de l’avant la lutte pour la dignité et la liberté du peuple, elle voyait chez les pauvres le plus grand espoir pour la construction d’un peuple nouveau.

En ce sens, être peuple signifie entrer dans la conquête de la dignité et de la liberté. Être Peuple de Dieu, c’est cesser d’être un atome inconsistant, perdu dans l’univers. Dans le Tiers Monde, les pauvres sont engagés dans la construction des peuples. C’est là que sont les peuples qui luttent pour exister et le peuple de Dieu est très près d’eux.

Dans ce contexte, l’affirmation de Petro est totalement valide, et il la rappelle : “Il n’y a pas de race supérieure, il n’y a pas de peuple élu de Dieu, les États-Unis et Israël ne le sont pas, c’est toute l’humanité qui est le peuple élu de Dieu.”

Souvenons-nous que les paroles et les actions attribuées à Dieu, qui, supposément aurait élu un peuple, a lieu dans un contexte des origines de l’humanité où, selon plusieurs théologiens, le Dieu de l’Univers se référait au Peuple préféré de Dieu, comme l’humanité entière.

Il va de soi, une humanité libre et digne, éloignée de tous types de violence, où prédomine la paix et les actes de solidarités permanents.

Cette perspective sera mise en évidence par Jésus de Palestine, et plus tard dans la littérature apocalyptique, remplie d’inclusivités, sans racisme ni privilèges.

Il existe aussi une autre perspective, celle de l’historien israélien, professeur émérite de l’Université de Tel Aviv, Shlomo Saad, qui dans ses livres : “L’invention du peuple juif” et “L’invention de la terre d’Israël”, questionne l’historicité du peuple juif et sa connexion avec la terre d’Israël.

Saad relève qu’il est considéré comme une évidence qu’il s’agit d’un “mythe politique religieux” fabriqué récemment par Israël. Ce mythe affirme que les Israéliens actuels sont les descendants directes des juifs bibliques et il démontre que ce n’est pas le cas. Au contraire, les Palestiniens seraient les héritiers directes puisqu’ils ont toujours habité dans la région disputée.

Ainsi, lorsque les juifs actuels (qui ne sont pas des juifs purs) s’installent en Israël, ils ont besoin de revivre l’idée ou le récit que Dieu les a élus comme son peuple. Lamentablement, ils utilisent la Bible pour justifier des politiques coloniales modernes.

D’un autre côté, pour justifier et cautionner cette narrative, ils s’appuient sur des alliés comme les fondamentaliste évangéliques des États-Unis qui voient Israël comme le peuple élu. Cela conduit à l’occupation et à la dépossession d’un autre peuple comme un commandement divin.

Alors, débarrassons-nous et libérons-nous des théologies qui ont maintenu l’humanité prisonnière, l’éloignant de sa véritable option pour les autres, de son véritable rêve de bien-être collectif.

Voyons-nous comme un Peuple humain et comme humanité, de la bienveillance universelle qui a fait une option pour les plus petits, où nous ne serons pas subjugués par nos propres frères, aveuglés de cupidité, de pouvoir, d’avarice, assoiffés de sang et conduits aveuglément par des fondamentalistes théologiques-politiques dépassés.

Traduit de l’espagnol par Yves Carrier

Des nouvelles du CAPMO

Activités auxquelles nous collaborons : Marche mondiale des femmes et Nuits des sans-abris

Village féministe, vendredi 17 octobre au Patro Laval,

kiosques et conférences toute la journée, activité non mixte

Nuit des sans-abris, vendredi 17 octobre, Place de l’Université du Québec, à compter de 16 h

Marche mondiale, samedi 18 octobre de 10 h à 15 h, devant l’Assemblée Nationale

Membres du conseil d’administration du CAPMO 2025-2026

Éric Lapointe, président; Ghislain Hudon, vice-président; Trésorier, Robert Lapointe;

Secrétaire, Jean Dionne; Isabelle Blais, administratrice, René Tellier, administrateur,

Claude Garneau, administrateur

Soirée mensuelle du CAPMO, jeudi 23 octobre

La couverture des besoins de base et nos milliards dans l’échelle des revenus

Animé par Vivian Labrie

Le discours doit changer, parlons de pauvreté

Activité régionale du Collectif pour un Québec sans pauvreté, CLAP-03

Journée de formation gratuite, jeudi 13 novembre de 9 h à 16 h

Maison de la coopération et de l’économie solidaire, 155 boul. Charest Est

Soirée mensuelle du jeudi 20 novembre 2025

Les douze étapes des AA comme chemin de libération