Bienvenue à la soirée mensuelle du CAPMO, nous serions rendus à la 363ème édition selon les comptes-rendus, mais certaines rencontres n’ont pas donné lieu à un compte-rendu. Ce soir nous recevons Vivian Labrie, que nous recevons à chaque année. Elle vient nous présenter des graphiques qu’on ne comprend pas, qu’elle vient nous expliquer. Bienvenue Vivian.

Le sujet de ce soir se situe dans la continuité d’autres rencontres que nous avons eues précédemment, mais c’est la première fois qu’on va si loin avec ça. C’est la nouveauté de ce soir.

La couverture de nos besoins de base et nos milliards dans l’échelle des revenus. Autrement dit, une société aisée comme la nôtre devrait être capable de couvrir les besoins de base de tout le monde. Quand on cumule tous nos revenus, cela représente des milliards de revenus, comment ça qu’on n’y arrive pas ? Ce serait le fond de la question pour commencer.

La partie nouvelle, c’est que nous allons faire une histoire sur 25 ans environ. Il faut remonter au Carrefour de savoir sur les finances publiques à l’hiver 1998. Il y a des réunions qui ont eu lieu ici au Carrefour Cardijn et qui ont influencé toutes sortes de choses qui se sont enchainées. Ce processus a conduit à la reconnaissance de la pertinence de notre méthode d’analyse et de classification des revenus par Statistique Canada qui publie pour la première fois des indicateurs très différents de ce qu’il y avait avant.

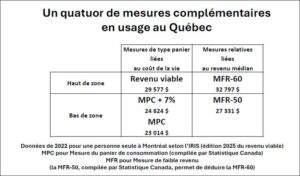

À partir d’une mesure qu’on connait, la Mesure du panier de consommation ou MPC. Cette dernière a été faite pour déterminer une ligne en dessous de laquelle on peut se dire à faible revenu. Jusqu’à maintenant, Statistique Canada ne s’occupait pas de ce qu’il y avait au-dessus de la MPC. C’était comme si la ligne de faible revenu constituait le plafond pour les plus pauvres, mais c’est aussi le plancher pour les plus riches, plancher sur lequel ils ne voudraient pas rester.

Tout d’un coup, cette ligne sert pour regarder tout le monde dans la société. Cela change des affaires et cela peut aider à faire des démonstrations que nous n’étions pas capables de faire si on ne fait qu’observer qui est en-dessous. Est-ce que cela fait du sens quand je l’explique ?

Que cela soit Statistique Canada qui le publie, on s’imagine que c’est pour longtemps. Je dirais que c’est une bonne nouvelle. Statistique Canada, ce sont des gens qui font des chiffres pour nous donner des repères. Ils ont trouvé qu’on avait bien travaillé et ils se sont servis de notre méthode. Je parle de l’IRIS (Institut de recherche et d’informations socioéconomiques) qui s’est inspiré du travail qui a été fait au CAPMO à la fin des années 1990.

D’une année à l’autre, je viens vous raconter les progrès que nous avons faits au long de ce chemin. Il y a des images qui vont se ressembler. La nouveauté, c’est qu’avant on demandait que cela soit publié et là c’est fait. À présent, il faut apprendre à s’en servir.

Cet automne, je donne pas mal d’animations pour présenter ça et aider le monde à s’en servir, dont le Collectif pour un Québec sans pauvreté et d’autres aussi. Il va y avoir un webinaire la semaine prochaine, une conférence en ligne de la chaire RISS sur les inégalités sociales. Le 14 novembre, nous allons tenir une journée technique pour les chercheurs et ceux et celles qui s’intéressent à jouer dans les chiffres. C’est tellement nouveau que les gens ne sont pas habitués à travailler avec ça.

C’est ce que j’avais envie d’expliquer pour commencer la soirée. J’ai séparé la présentation en deux parties. D’abord le chemin qui nous a amené à la publication et ensuite, présenter les deux nouveaux tableaux de Statistique Canada et montrer un peu comment on peut s’en servir. J’ai travaillé fort cette semaine pour dégager des affaires à vous montrer parce que c’est la première fois que je fais cette présentation.

Ce soir, j’ai un bon défi parce que dans le groupe nous avons trois personnes non-voyantes. Ne vous gênez pas pour demander une explication si ce n’est pas clair. On peut aussi se dire une chose, c’est que nous avons vu dans cette salle et dans les locaux d’À-tout-lire où l’on tenait nos rencontres en 1998. Alors, il y a différentes façons de voir.

Ces nouveaux tableaux de Statistique Canada font apparaitre des choses qu’on ne voyait pas avant. Si au cours de la présentation vous avez des questions de clarification, ne vous gênez pas pour le demander au fur et à mesure. Cela me rend service parce que j’apprends à en parler en ce moment et j’ai besoin de trouver comment le dire pour que cela soit compréhensible. Je serais contente qu’on fasse un bout de chemin sans trop partir dans des débats et des conversations pour avoir un temps d’échange après.

Ce que je vous présente ce soir, c’est une première, même mes collègues ne l’ont pas vu. Je passe mon temps à référer du monde à un document sur le site web du CAPMO qui traite des concepts économiques du Carrefour de savoir sur les finances publiques parce que c’est là que se situe le début de ce que je vais raconter.

Une fois que nous avons dit ça, je pense que les choses que je vais vous présenter vont se clarifier au courant de la soirée. C’est normal que cela puisse paraître obscur au premier abord, je mets beaucoup de temps là-dedans et moi-même je me pose des questions parfois. Donc, ne soyez pas étonnés si cela n’a pas l’air facile, mais je vais essayer de rendre cela le plus claire possible. Ça vous va comme point de départ ?

L’image sur l’affiche de la soirée représente des personnes qui traversent un carrefour achalandé d’une grande ville. Les gens sont de différentes origines, hommes et femmes, d’âges différents. Surexposé à cette image, il y a des têtes de tableaux de Statistique Canada concernant les revenus. Tout à l’heure nous allons aller voir ces deux tableaux en ligne et vous aller voir à quoi cela ressemble dans les chiffres officiels du gouvernement. J’ai pensé que c’était une manière de parler. Dans la société, on va et on vient, on se promène dans la ville. Tout le monde se situe à quelque part dans une échelle sociale, souvent sans que cela paraisse aux autres. Parfois, c’est plus évident, quand on voit quelqu’un qui est assis par terre et qu’il quête, on suppose qu’il n’est pas riche. La plupart du temps, cela ne parait pas. On vit ensemble, sans trop savoir tout l’argent que nous brassons ensemble. C’est un peu cela que j’essayais de présenter à travers cette image.

Voici le nom des deux tableaux dont les titres semblent épeurant :

Statistique Canada, 2025. Coefficient du panier moyen selon le décile de revenu après impôt. Tableau : 11-10-0102-01. Voir https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110010201

Statistique Canada, 2025.

Composantes agrégées et moyennes du revenu après impôt en fonction du seuil de la mesure du panier de consommation, selon le décile de revenu après impôt. Tableau : 11-10-0103-01. Voir https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110010301

Le premier tableau apparait comme cela sur le site internet où l’on commence à voir les données et le suivant, ce sont les composantes du revenu. À première vue, cela peut paraitre indigeste.

Démarche en spirale

On a à apprendre comment se partager tout ça. Des questions à se poser. Voici celles de Peter en vue d’un webinaire de la Chaire RISS. À voir si elles trouveront une réponse satisfaisante dans ce qu’on va traverser ensemble ce soir.

Comment ces nouveaux indicateurs sont-ils apparus ?

Comment y êtes-vous arrivés ?

À quoi ça sert, les indicateurs ? Et ceux que tu viens nous présenter aujourd’hui, qu’est-ce qu’ils ont de nouveau ou de particulier ?

Qu’est-ce que ça change, concrètement ? Qu’est-ce qu’ils apportent de plus par rapport à ce qu’on utilisait avant ?

Peux-tu nous montrer à quoi ça ressemble sur le site de Statistique Canada ? Et nous dire pourquoi ça semble si compliqué ?

Et maintenant, qu’est-ce qu’on peut en tirer pour l’action citoyenne ?

Alors, dans me préparation, j’avais en tête ces questions, mais je vais commencer par vous raconter l’histoire avant de vous expliquer les chiffres.

Du carrefour de savoirs sur les finances publiques

(1998-2000) à Statistique Canada (2025)

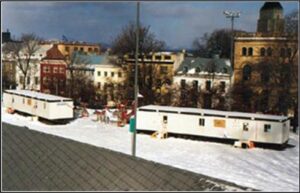

Quand cela a commencé, c’était au Parlement de la rue à Québec à l’automne 1997. Le maire L’Allier et la ville de Québec, nous avaient permis d’installer deux roulottes, avec l’eau et l’électricité, au parc de l’Esplanade devant l’Assemblée Nationale, que nous occupions 24 heures sur 24, du 15 novembre au 15 décembre 1997. On s’y réunissait pour parler de stratégies de lutte à la pauvreté. Qui était là? Monique, Christian, Claude, moi et bien d’autres qui ne sont pas avec nous ce soir.

La veille de la fin du Parlement de la rue, le vice-premier ministre et ministre des finances, Bernard Landry, était venu nous rencontrer. Au CAPMO, nous avions un plan depuis longtemps : Qu’est-ce que cela ferait si des personnes qui vivent la pauvreté parlaient avec les gens qui font le budget du Québec ? Alors, nous nous sommes servi de cette proposition pour mettre au défi le ministre Landry de le faire. Contre toutes attentes, il a accepté de le faire après les fêtes.

En janvier 1998, c’était la crise du verglas, et je me suis retrouvée au cabinet de Bernard Landry à Montréal pour négocier comment nous allions réaliser un Carrefour de savoir sur les finances publiques. Alors, on s’est entendu qu’il y aurait trois rencontres d’une journée avec les fonctionnaires qui préparent le budget du Québec; que nous allions nous préparer, que chacun poserait ses questions aux autres, et qu’on regarderait ce que cela donne. Nous avons aussi négocié que nous irions au huis-clos du budget pour voir comment cela se passe. Nous avons aussi compris que nous allions rencontrer Bernard Landry quelques fois après. C’était le plan de match.

Ensuite, nous avons réunis 10 à 12 personnes de Québec qui vivaient de la pauvreté, aide sociale, salaire minimum, des choses comme ça, et on a commencé à se rencontrer pour se préparer. Cet hiver là, il y avait Jean Nolet qui était président du CAPMO et il était économiste. Lors de nos rencontres préparatoires, les gens voulaient savoir comment l’économie fonctionnaient et nous avons vécu toute une histoire, notre histoire de lutte contre la pauvreté qui a conduit à la création du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Il y a quatre publications importantes sur ce chemin qui nous ont conduites à la reconnaissance de la pertinence de ce regard sur les revenus des gens par Statistique Canada. Il y a le Carrefour de savoir sur les finances publiques au CAPMO en 1998, comment l’IRIS a commencé à faire des calculs « Le déficit humain imposé aux plus pauvres » 2016, ensuite, la publication en anglais dans une revue internationale en 2021, « Using the Market Basket Measure to Dicuss income inequality from the Perspective of Basic Needs. » Là, c’est devenu sérieux. Puis, Statistique Canada a décidé de refaire notre travail de notre article scientifique publié sur son site : « Recherche sur la mesure du panier de consommation : indicateurs supplémentaires d’inégalité de revenu à l’aide du mesure du panier de consommation. »

Du travail initial a été fait en 1998, auquel s’est greffé tout le travail avec notre projet de loi pour l’élimination de la pauvreté et puis comment le Comité consultatif sur la pauvreté a été formé une fois que la loi a été adoptée. CEPE, « Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion », puis on fait des animations à travers le Québec et ainsi de suite…

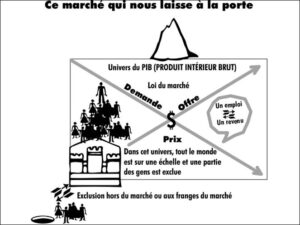

Ici, vous avez un dessin de Pierre Anger qui avait dessiné comment il se sentait dans la société.

Il se voyait au pied d’une échelle dont le premier barreau était inaccessible pour lui, et sur le bord d’un trou où il risquait de tomber à tout moment. Tous les jours on croise des gens qui vivent ça.

Ensuite, Jean Nolet nous a décrit ce qu’est le produit intérieur brut parce que les économistes travaillent avec cela. C’était comme notre tas d’argent collectif que l’on fait dans une année. Il y a une partie qui touche au gouvernement, les administrations publiques, le Québec, la ville, le Canada. Les entreprises également possèdent un pourcentage de ce tas d’argent, et les personnes aussi, c’est ce que nous avons pour vivre.

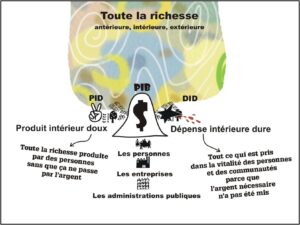

Alors quelqu’un adit : « Mais notre richesse, ce n’est pas juste de l’argent, c’est tout ce qui s’est fait avant nous-autres, et c’est aussi tout ce qu’on produit comme richesse ensemble. »

Le PIB peut aussi être calculé par les revenus comme on peut le calculer par les dépenses. Puis là dans le groupe, il s’est passé de quoi. Quelqu’un a dit : « Comme ça, moi mon revenu à l’aide sociale, il fait partie du PIB par les revenus? » « Ben non, il fait partie des dépenses du gouvernement. » Pourtant les gens en ont besoin de ce revenu pour vivre. Alors les gens ont dit : « On devrait inventer le produit intérieur doux. » Ce serait quoi le produit intérieur doux ?

« C’est toute la richesse que nous produisons, sans que cela passe nécessairement par l’argent, mais qui nous rend plus riche ensemble. »

Image du Carrefour de savoir sur les finances publiques (site du CAPMO http://archive.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf )

– Les personnes en tant que tel, c’est une richesse en plus.

Alors, on s’est dit : « On va appeler cela le PID, le produit intérieur doux. » Et comme il ya aussi un versant dépense, quelqu’un a dit : « On devrait inventer la dépense intérieure dure. » Ce serait quoi ? Le groupe a répondu : « C’est quand on prend dans notre vitalité, dans notre santé, dans nos espoirs, dans notre espérance de vie. » « C’est lorsqu’on perd des années de vie parce qu’on n’a pas l’argent qu’il faut pour vivre. »

Cet hiver là, cela faisait beaucoup de sens d’en parler. D’ailleurs, nous avons assisté au huis clos du budget. C’était le 31 mars, qui n’est pas une bonne journée quand tu es à l’aide sociale. Dans le groupe, il y avait quelqu’un qui vivait en appartement avec d’autres, et l’un de ses colocataires faisait une otite et il n’avait pas d’argent pour se payer les médicaments à la pharmacie. C’était de la dépense intérieure dure.

On le sait, dans les quartiers défavorisés, les gens vivent en moyenne dix ans de moins que dans les beaux quartiers. Ce sont des années que tu ne vis pas parce qu’il t’a manqué des moyens pour répondre à tes besoins fondamentaux.

On trouvait que cela faisait du bon sens. Nous avons gardé ces deux idées : dépenses dures et produit intérieure doux, et nous avons continué. L’idée du PID a beaucoup intéressé des Français qui se sont mis à tenir des journées de produit intérieur doux. Tandis qu’ici, ça a été moins repris. Par contre, l’idée de Dépense intérieure dure est restée. Elle a rencontré l’idée que cela nous prenait des boussoles si on voulait prendre les bonnes décisions pour faire reculer la pauvreté. On trouvait que le gouvernement semblait déboussolé.

Nous avons aussi trouvé qu’il y avait trois sortes de dollars dans les revenus des personnes : Les dollars vitaux, ceux dont nous avons besoin pour survivre, sinon on perd des années d’espérance de vie et on se retrouve dans la dépense intérieure dure. Ensuite, il y a les dollars qu’on aurait pour fonctionner une fois qu’on s’en sort, et plus haut dans l’échelle des revenus, apparaissent les dollars superflus ou excédentaires.

Puis, on s’est rendu compte que les dollars vitaux, ce sont des dollars locaux. Si on prend l’exemple de celui qui n’avait pas d’argent pour aller à la pharmacie, s’il avait eu les sous, cela aurait été dépensé dans le quartier, à la pharmacie du coin. Alors les gens avait dit : « Un dollar sur le revenu du ministre, ce n’est pas la même chose qu’un dollar à l’aide sociale. » Je pense que c’est beaucoup l’origine de ce que nous avons inscrit dans la loi à propos de l’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre de la population passe avant l’amélioration des revenus du cinquième le plus riche.

C’est l’idée qu’il est beaucoup plus intéressant d’investir en bas de l’échelle qu’en haut. Nous avions fait la remarque que la marmite de l’économie, cela se chauffe par le bas.

Carrefour de savoir sur les finances publiques, CAPMO 1998

Nous avions aussi affirmé que les dollars vitaux sont des dollars locaux alors que les dollars excédentaires, sont aussi migrateurs, ce sont des dollars fuyants qui peuvent être investis à l’étranger.

Nous avions mis un nuage au-dessus de notre graphique puisque nous ignorons la limite de l’enrichissement.

Alors, nous avons travaillé avec ces nouveaux concepts qui ont intéressés les fonctionnaires. Puis, nous avons observé ce que représente une journée dans le produit intérieur brut, le produit intérieur doux et la dépense intérieure dure. Si on avait le temps, on pourrait faire l’exercice au CAPMO. On regarde aujourd’hui, quand est-ce que j’ai pris de l’argent dans mon portemonnaie ? Quand est-ce que j’ai reçu ou dépensé de l’argent ? Quand est-ce que cela a été dans le doux ? Autrement dit, quand est-ce que j’ai produit de la richesse d’une façon qui était bonne pour d’autres?

Par exemple, ce soir, au-delà de la dépense pour acheter les ingrédients pour le repas, il y a eu de l’amour dans la préparation du bouilli que nous avons mangé. Il va y avoir des restes qu’on va se partager et qu’on va rapporter chez soi sans que cela nous ait vraiment coûté quelque chose. Pour moi, c’est cela le produit intérieur doux.

Dans la prochaine semaine, vous pouvez prendre une journée pour observez quand avez-vous été dans le dur ou dans le doux, avec ou sans argent ? Aujourd’hui, on peut faire du doux avec de l’argent ou du dur, c’est selon.

À la même époque, il y a Centraide Québec qui a produit un rapport social intitulé : « Une société en déficit humain ». Comme il était beaucoup question dans les médias du déficit dans les dépenses publiques, mais le déficit humain c’était quand on n’avait pas les moyens de subvenir à ses besoins fondamentaux et qu’on empruntait sur son espérance de vie, on se retrouvait en déficit humain. Quand l’argent rentre et qu’on prend dans notre vie, c’est un peu comme si la société empruntait sur notre corps. Est-ce que cela fait du sens ?

C’est tout cela qui est à la base de ce qui va venir ensuite. Il faut vivre la pauvreté pour penser à ça. Est-ce que cela se calcule ce déficit humain ?

Maintenant, on va passer au Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, un organisme indépendant de recommandation du gouvernement du Québec. C’est l’un des deux comités que le gouvernement a créés suite à la promulgation de la loi sur l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale. L’autre c’est le Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le CEPE est chargé de produire des chiffres, des indicateurs, pour aider le gouvernement à appliquer la loi.

Il y a eu du beau monde qui a travaillé là, et il y en a encore. C’est là que j’ai eu l’occasion de vivre des réflexions qui ont aidé par la suite. Nous avons pu évaluer des indicateurs comme la Mesure du panier de consommation, la MPC. Donc, nous avons brassé beaucoup d’idées, mais toujours en gardant des liens avec les gens pour savoir si cette mesure était suffisante pour couvrir les besoins de base. À un moment donné, il y a eu tout un débat parce qu’il fallait choisir entre trois mesures laquelle nous fournirait le meilleur repère. Cela a donné que la plus intéressante, pour différentes raisons, c’était la mesure du panier de consommation que Statistique Canada compilait depuis le début des années 2 000. Sauf que c’était la moins généreuse. Alors, on craignait que cela serve à baisser le seuil de pauvreté, (une manière administrative de faire disparaitre la pauvreté en refusant de la voir). Nous avons eu de gros débats pour dire : On va choisir cette mesure pour suivre les situations de pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base. C’est correct pour mesurer les besoins de base, mais pas assez pour sortir de la pauvreté.

C’est pour cela que je vais vous parler de la MPC parce que c’est un repère. Au Québec, le gouvernement a accepté la recommandation. En 2018, le gouvernement fédéral a choisi la même mesure comme seuil officiel de pauvreté au Canada. De cela est resté que c’était une base importante. Alors nous avons travaillé cela un peu au CEPE.

Ensuite, l’IRIS, l’Institut de recherche et d’information socioéconomiques, a commencé à compiler ce que serait le revenu viable. Cela donnait que le panier était plus généreux. Tous d’un coup, on se trouvait à avoir un panier plus bas qui démontrait que tout le monde devrait avoir au moins accès à la couverture de ses besoins de base, et l’autre niveau illustrait qu’un salaire minimum à temps plein devrait permettre à un individu de sortir de la pauvreté.

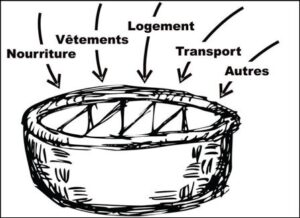

Le panier de la MPC

Tous les dessins sont de Vivian Labrie

MFR-50 et MFR-60

Les deux autres mesures fonctionnaient différemment. D’abord, il y a le revenu médian, qui est au Québec ou au Canada. Puis, si nos revenus sont inférieurs à la moitié de ce nombre, on se trouve sous la Mesure de faible revenu, la MFR-50, un autre indice s’appelle la MFR-60. Celui-ci se calcule à 60% du revenu médian au lieu de la moitié. Alors, la MFR-60 fixe plus haut le seuil de faible revenu et cela donnait que le Revenu viable se situait plus près de celle-ci tandis que la MPC est plus proche de la MFR-50. C’est pour cela que nous avons maintenant quatre indicateurs, mais la mesure de base, pour le gouvernement canadien demeure la MPC.

Dans les tableaux qui nous faisions avec le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, on s’est aperçu que l’Institut de la Statistique du Québec avait commencé à compiler le Revenu familial excédentaire à la MPC. C’est l’un des indicateurs de développement viable, mais cela ne devrait pas s’appeler excédentaire, parce que pour le cinquième le plus pauvre, les gens sont au-dessous, donc ils sont déficitaires. Vous voyez, on arrive encore au déficit. Nous sommes en 2015.

À cette époque, je suis chercheuse autonome, je cherche à me rendre utile et un ami me suggère de proposer mes services à l’IRIS. C’est que je fais la rencontre de Simon Tremblay-Pépin, et il me demande qu’est-ce qu’on pourrait entreprendre comme recherche ensemble ? Je réponds : « Est-ce qu’on pourrait calculer le déficit des gens qui vivent au-dessous de la MPC ? Combien est-ce qu’il manque à leurs revenus pour qu’ils atteignent le seuil de la MPC ? » Il est tout à fait d’accord et on commence à travailler sur ces questions.

Des mesures relatives à la mesure du panier de consommation et d’autres relatives au revenu du milieu.

Vers cette époque, au Collectif pour un Québec sans pauvreté, on avait commencé à utiliser un code de couleurs. Ce que cela prend pour couvrir ses besoins de base, c’est en rouge, et si on est vraiment en déficit, on a mis du rouge vin. Ensuite, quand on couvre ses besoins, sans être vraiment sorti de la pauvreté, on passe à l’orange puis au jaune. Finalement, le vert, c’est qu’on est sorti d’affaire. Vous allez retrouver tout le temps ce code de couleur qui nous aide à réfléchir à ce qui en est. Alors les compilations que nous allons faire sont fondées sur cette mesure.

La mesure du panier de consommation, c’est bien beau, mais qu’est-ce qu’il y a dans le panier ? Il y a l’idée que cela prend suffisamment de nourriture et de vêtements, un logement adéquat, du transport comme il faut, et d’autres aspects comme l’accès aux communications et à Internet.

– La santé n’est pas incluse dedans?

C’est une excellente question. Elle est comprise autrement dans les calculs. Pour ton revenu après impôt, il y a une partie qui va aller là. C’est le panier qui est commun à tout le monde. C’est comme les frais de garde, ce n’est pas tout le monde qui en a, ou encore des frais d’emploi. Alors le panier commun à tous, ce sont ces cinq éléments qui vont devenir six bientôt, ils vont ajouter les communications.

Statistique Canada compile cela depuis 2002. Effectivement, il y a des dépenses qui ne sont pas dans le panier. On calcule que cela représente environ 7% du total du panier. Pourquoi ? S’y retrouve les soins de santé non assurés, les frais de garde, les frais professionnels, et ainsi de suite. Si quelqu’un a des grosses dépenses de santé, l’argent qu’il a pour le reste va être affecté et devenir déficitaire, il t’en reste moins pour acheter de la nourriture, des vêtements ou pour te loger.

Cela ressemble à quoi la MPC, en 2025, à Montréal ? Cela prend 26 000 $ après impôt pour couvrir ses besoins de base pour une personne seule. Plus un 2 000 $ pour ce qui n’est pas inclus, autrement dit, cela prend 28 000 $ par année pour atteindre le panier. Deux personnes, c’est un peu plus, mais ce n’est pas le double, mais pour une famille de deux adultes et deux enfants, c’est deux fois plus, 52 000$ nette, soit 56 000$ avec les besoins non inclus dans la MPC.

Est-ce que cela inclut les crédits d’impôt et les allocations familiales ?

Oui, tout ce qui te reste pour vivre. Cela signifie que quelqu’un qui a un niveau de vie d’un panier de consommation a environ 28 000 $ tandis qu’une personne qui a deux paniers a environ 56 000 $ pour vivre, revenu après impôts. Cela veut dire 112 000 $ nette pour une famille de quatre. Mais si tu as l’équivalent de quatre paniers de consommation, cela fait 112 000 $ pour une personne seule et 224 000 $ pour une famille de quatre personnes. À partir d’ici, nous allons voir les deux nouveaux tableaux de Statistique Canada.

Composantes agrégées et moyennes du revenu après impôt en fonction du seuil de la mesure du panier de consommation, selon le décile de revenu après impôt Tableau : 11-10-0103-01.

Avec Simon Tremblay-Pépin, on ne s’est pas contenté de regarder qu’est-ce qui manquait aux gens, on a aussi observé quel était le niveau de vie de tous les ménages par rapport à la ligne de mesure de la MPC.

C’est comme cela que nous avons développé « l’indice panier ». Évidemment, le panier d’une famille est plus gros que celui d’une personne seule. Statistique Canada faisait déjà tous les calculs pour donner la ligne, mais il n’observait pas ce qui se passait pour les classes moyennes et supérieures. Il ne faisait le calcul que pour connaître combien de gens étaient en-dessous. C’est là que nous avons eu l’intuition de dire : « ce qu’il manque en bas et allons voir tout le monde parce que c’est une question d’inégalité. »

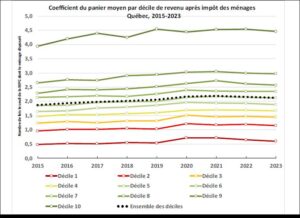

Alors la nouveauté que nous avons dans le coefficient du panier moyen, c’est qu’on est capable de regarder pour l’ensemble du Canada, province par province, quel est le niveau de panier moyen pour chaque décile des ménages, des ménages les plus pauvres aux plus favorisés. Nos règles de vie font en sorte qu’il y en a un peu plus pour les familles, et évidemment, lorsqu’il y a deux personnes qui travaillent dans un ménage, cela fait plus d’argent. Cela fait en sorte que dans les revenus après impôt, souvent les personnes les plus pauvres sont celles qui vivent seules.

Sur le site de Statistique Canada, cela nous dit que de 2019 à 2023, l’ensemble de la population avait en moyenne deux paniers pour vivre. Mais dans le décile le plus pauvre, les gens n’avaient accès qu’à un demi panier de consommation en 2019 et un peu plus en 2020 en raison de la PCU du gouvernement canadien pour combler les pertes de revenus occasionnées par la COVID-19. Depuis, le pourcentage du panier a recommencé à baisser. Un demi panier équivaut à 13 000 $ par année, c’est l’aide sociale. Je vous parle du Canada, puis nous irons voir le tableau pour le Québec.

Le dixième le plus riche des ménages avait accès à 4 paniers et demi pour vivre. Plus exactement, 4.6 en 2019, 4.7 en 2020, 4.77 en 2021, puis 4.85, pour ensuite redescendre à 4.79 paniers. Alors, ils en ont plus en 2023 qu’ils en avaient en 2019. Imaginez un dixième des ménages qui ont en moyenne 250 000 $ après impôt, pour vivre une année. C’est surprenant voir cela. Ces chiffres nous donnent de bons repères qu’on peut transposer en graphique.

Pour le Québec, en 2019, les plus pauvres avaient accès à 0.6 panier au lieu de 0.49 pour l’ensemble du Canada. En 2020, avec la PCU, ils avaient accès à 0.75 de panier. Cela a baissé en 2022, mais pas autant qu’ailleurs. J’ai l’impression que le revenu de base pour les personnes qui sont à l’aide sociale depuis longtemps a fait une différence dans les chiffres que nous avons. Mais cela ne fait pas de différence pour les plus pauvres.

– À l’échelle canadienne, est-ce que le Québec est mieux ou pire que les autres?

Comme société, au Québec comme au Canada, nous avons les moyens d’avoir accès à deux paniers pour tout le monde. En réalité, le décile le plus pauvre a accès en gros à un demi-panier et le décile le plus riche a 4 paniers et demi. C’est le portrait de notre société. La question, c’est comment on pourrait se ramener plus au milieu?

C’est un peu notre enjeu, c’est une question difficile. Cela nous amène au manifeste du Collectif pour un Québec sans pauvreté qui reprend l’idée que l’amélioration des revenus des plus pauvres passe avant l’amélioration des revenus des plus riches. Ceci nous aiderait à tendre vers le milieu.

À la verticale du graphique, nous avons une graduation de zéro à cinq paniers comme mesure de revenu des ménages. Sur la ligne horizontale, ce sont les années, de 2015 à 2023, ce qui nous permet de lire l’évolution des revenus des ménages au cours des dernières années en termes de nombre de paniers de consommation.

Si on se compare avec l’Ontario, en gros les riches sont plus riches, ils ont en moyenne cinq paniers de consommation et les plus pauvres sont plus pauvres avec moins d’un demi-panier. Alors, au Québec on peut dire que nous sommes plus riches de moins de pauvreté.

* Le tableau ne peut pas nous montrer la crise du logement et la hausse du prix des loyers pour ceux et celles qui doivent déménager.

Oui, vous avez raison. Le tableau nous donne un ordre de grandeur qui ne peut pas cependant refléter la situation de toutes les personnes. Ensuite, je vais vous présenter la danse des coefficients ou le nombre de paniers.

À la verticale du graphique, nous avons une graduation de zéro à cinq paniers comme mesure de revenu des ménages. Sur la ligne horizontale, ce sont les années, de 2015 à 2023, ce qui nous permet de lire l’évolution des revenus des ménages au cours des dernières années en termes de nombre de paniers de consommation.

Si on se compare avec l’Ontario, en gros les riches sont plus riches, ils ont en moyenne cinq paniers de consommation et les plus pauvres sont plus pauvres avec moins d’un demi panier. Alors, au Québec on peut dire que nous sommes plus riches de moins de pauvreté.

* Le tableau ne peut pas nous montrer la crise du logement et la hausse du prix des loyers pour ceux et celles qui doivent déménager.

Oui, vous avez raison. Le tableau nous donne un ordre de grandeur qui ne peut pas cependant refléter la situation de toutes les personnes. Ensuite, je vais vous présenter la danse des coefficients ou le nombre de paniers.

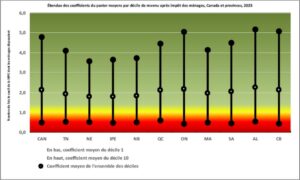

Étendue des coefficients du panier moyens par décile de revenu après impôt des ménages, Canada et provinces, 2023

Sur ce graphique, on peut voir que le Québec est proche de l’Ontario, mais avec un peu moins d’écart entre les plus pauvres et les plus riches. On pourrait voir cela comme une richesse que les écarts de revenus soient moins élevés. En 2020, le revenu des plus pauvres s’est accru par rapport à 2019 en raison de la PCU. Les écarts se sont accrus en Ontario parce que les plus riches en ont plus. Si on va en 2023, cela redescend en bas et cela fluctue en haut. Sur ces graphiques, on observe que les provinces les plus riches, l’Alberta et la Colombie-Britannique, sont celles où les inégalités de revenus sont les plus fortes. Le Québec est la province qui a la meilleure couverture pour les plus pauvres, mais nous sommes loin d’avoir atteint le 1 panier pour les ménages les plus pauvres.

* Statistique Canada calcule la MPC selon chaque province et chaque région.

Oui, c’est pour cela que l’indice du panier de consommation est une mesure que nous pouvons comparer avec plusieurs réalités socioéconomiques différentes. Ce qui est intéressant aussi, c’est que la taille des familles ne joue pas, l’indexation ne joue pas non plus, c’est un niveau de vie que l’on compare. Par exemple, avec la PCU lors de la pandémie, nous avons réalisé une expérience sociale à grande échelle en permettant aux plus faibles revenus de se rapprocher de l’objectif d’un panier de consommation par ménage.

La mesure du panier de consommation partout au Canada. Tu dois rejoindre les recommandations du Guide alimentaire canadien, pouvoir te vêtir, te loger, te déplacer, en gros subvenir à tes besoins fondamentaux. Évidemment, cela coûte plus cher de vivre à Toronto, à Vancouver ou à Calgary, qu’à Montréal ou Québec. Si tu vis dans le Grand Nord, cela te prend presque 100 000 $ pour vivre une année. Ce qui est intéressant avec la MPC, c’est qu’on voit des niveaux de vie comparables.

– Autrement dit, cela coûte plus cher être pauvre à Vancouver qu’à Québec.

Exacte.

– Oui, mais ce n’est pas dans toutes les provinces qu’il y a une loi pour lutter contre la pauvreté. Est-ce que le plan de lutte à la pauvreté n’avantage pas le Québec ?

C’est probablement cela qui a fait en sorte qu’au Québec nous sommes au premier rang pour la couverture des besoins de base, même si on ne l’atteint pas.

– Par contre, dans d’autres provinces, les villes ont plus de pouvoir d’intervention dans la lutte à la pauvreté, comme à Calgary avec le programme de tarification sociale du transport en commun. C’est différent du Québec.

Pour les transports, c’est intéressant. À partir du moment où le transport deviendrait gratuit, le montant que cela prend pour vivre serait moins élevé. Autrement dit, la qualité et l’accessibilité des services publics que nous avons collectivement, viennent jouer sur le coût de la vie. Si tu n’as pas de frais de dentiste non assurés à payer, parce que le gouvernement offre une couverture, alors tu as moins de dépenses de frais de santé non assurées. Il t’en reste plus pour tes autres trucs.

Une pause pour le dessert…

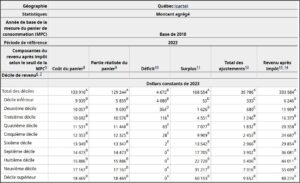

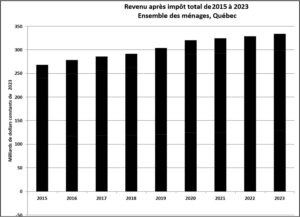

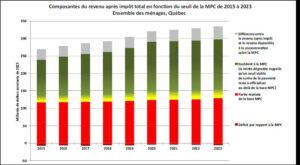

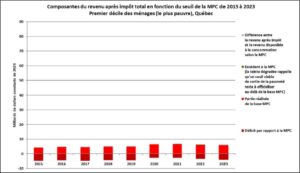

On rentre dans l’argent qui est impliqué dans tout cela. C’est le deuxième tableau de Statistique Canada : Composante agrégée de revenu après impôt … Dans nos revenus, nous avons parlé du manque à la MPC, il nous manque un demi panier pour arriver. Cela veut dire que dans le revenu da chaque personne, pour les plus pauvres, il y a un manque, il y a la partie du panier qui est réalisée, il y a ce qui peut dépasser du panier et la partie qui n’est pas calculé dans le panier. Tout cela constitue le revenu après impôt.

Ce qui manque n’est jamais calculé. Le gouvernement ne calcule jamais le manque à la MPC dans le produit intérieur brut. Il calcule la dette publique, le déficit public et toutes ces choses là. Ce qu’il manque, parce que les gens l’ont pris sur eux, cela n’apparait pas. Alors avec nos calculs, on est capable de voir la partie d’un panier qui est réalisée pour elle, s’il y a lieu, l’excédent, le manque et le bout non inclus dans le calcul du panier. Le revenu après impôt est subdivisé en morceaux, il est décomposé en cadre morceaux et nous avons un code de couleur. Le déficit est en rouge vin, la partie d’un panier qui est réalisée c’est en rouge, au-dessus, c’est en vert, et en gris, c’est la partie non incluse dans le panier, par exemple des soins de santé non couverts par l’assurance maladie.

Avec ce code, on va comprendre ce qui s’en vient, mais d’abord je vais vous montrer à quoi cela ressemble sur le site de Statistique Canada.

Voir https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110010301

Il faut choisir l’année et le territoire. Le nombre nécessaire pour combler la MPC de tous et toutes au Canada, en 2023 est de 652 milliards, ce que nous réalisons, c’est 620 milliard et le déficit (ce qu’il manquerait pour que tous les canadiens et canadiennes aient accès à un panier de consommation), c’est 32 milliards de dollars par année. Le surplus total canadien à la MPC, (les revenus excédentaires des ménages les plus fortunés), c’est 833 milliards de dollars et ce qui n’est pas compris dans le calcul, les ajustements, c’est 122 milliards.

Autrement dit, le revenu après impôt total au Canada, c’est 1 576 milliards de dollars. Ensuite on aperçoit combien cela coûterait pour offrir au décile le plus pauvre ce qu’il manque à leur panier de consommation, ce serait 25 milliards par années. On pense que ce sont principalement des personnes seules. Si je vais dans le décile le plus riche, le coût d’un panier est d’environ 87 milliards, ce qui correspond à des ménages plus nombreux.

Donc le panier coûte plus cher, mais ce n’est pas là que cela joue. Ils n’ont pas de déficit, les gens ont tout le panier de réaliser et ils ont en surplus 310 milliards. Leurs revenus après impôt du dixième le plus riche des ménages au Canada est de 429 milliards.

Pour le Québec, le revenu global après impôt est de 334 milliards. Ce qu’il manque, c’est 4.7 milliards pour que tout le monde ait un panier, ce n’est pas 2% de 334 milliards. Ce n’est pas une si grosse tâche que cela. Voici la nouveauté de ce que nous amenons et un grand cadeau du Carrefour de savoir sur les finances publiques, d’habitude quand on regarde le revenu total après impôt pour prendre des décisions budgétaires, cela ressemble à ça. (voir tableau page suivante) C’est passer de 264 milliards à 334 milliards, de 2015 à 2023. Ici, on ne voit pas le déficit, ni à quoi sert l’argent.

Ce qui apparait en bas de la ligne du bas, c’est ce qu’il manque pour combler ses besoins de base pour les ménages à faible revenu, c’est le déficit en milliards de dollars à la MPC au Québec. Au-dessus de cette ligne, apparait la partie réalisée d’un panier, et plus haut apparait le surplus à la MPC. Tout en haut du graphique, se retrouve la couleur grise qui représente les dépenses non comprises dans la mesure du panier de consommation, ce qu’on appelle les ajustements. Le premier décile représente le bas de l’échelle des revenus. Le revenu viable se situe le troisième décile de revenu.

En résumé…

Déficits vs croissance des excédents à la MPC cumulés 2015-2023

Québec, dollars constants de 2023

Le déficit cumulé total à la MPC est de 43,8 milliards $. Il a été assumé à 82% par le décile le plus pauvre des ménages, à 10% par le décile suivant, soit à 92% par le cinquième le plus pauvre des ménages.

La croissance de l’excédent cumulé total à la MPC est de 252,8 milliards $. De cet excédent, 30% est allé au décile le plus riche des ménages et 18% au décile suivant, soit 48% au cinquième le plus riche des ménages, autrement dit près de la moitié (120,9 milliards $).

Cette croissance est en dollars constants de 2023, i.e. au-delà de l’indexation au coût de la vie. Autrement dit, on parle ici d’amélioration du niveau de vie.

Le déficit cumulé total à la MPC était contenu 5,8 fois dans cette amélioration du niveau de vie et 2,8 fois dans l’amélioration du niveau de vie du cinquième le plus riche des ménages.

La croissance économique a profité principalement au cinquième le plus riche, déjà à l’aise, des ménages. Il y a eu amplement de marge de manœuvre pendant cette période pour en finir avec les déficits à la MPC.

Autrement dit, si on n’avait pas fait la baisse d’impôt au Québec il y a deux ans c’est la moitié du déficit, du manque à gagner, du décile le plus pauvre qui puise dans son espérance de vie en raison de cela. Ce sont des questions de décisions politiques.

Qu’est-ce qui a fait que c’est en haut de la pyramide que les revenus se sont accrus le plus vite dépend d’un ensemble de décisions comme celle de baisser les impôts des plus haut revenus. Il y a tout un travail à venir pour découvrir ce qui a causé les améliorations et comment est-ce qu’on peut faire pour prendre des décisions autrement ?

Pour conclure…

Manifeste pour un Québec sans pauvreté du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Un immense merci Vivian pour cette brillante présentation

Propos recueillis par Yves Carrier