Bienvenue tout le monde, merci d’être présents à cette soirée mensuelle du CAPMO qui a lieu ce soir au Centre Jacques-Cartier à Québec. En l’absence d’Yves Carrier, c’est moi qui serai votre animatrice pour la soirée, je me nomme Sophie Tremblay-Bouchard et je suis animatrice sociale pour le Collectif TRAAQ. Ce soir nous allons discuter de la Ville que nous rêvons, que nous aimerions voir émerger au cours des prochaines années. Après une reconnaissance territoriale qui sera faite par notre ami Renaud Blais, wendate de Québec, je vous présenterai les différents panélistes.

Kwé, Québec est situé à la frontière de trois territoires, le W8bonaki des Abénakis, le Nionwentsïo des Wendats et le Nitassinan des Innus. Le tambour cherche à reproduire le son de la Terre et d’unifier les cœurs parce que le son de la Terre est ce qui fait démarrer le cœur des bébés dans le ventre de leur mère. Je vous invite à assister à un po wow, il y a en à chaque fin de semaine partout au Québec pendant tout l’été entre le solstice et l’équinoxe. Renaud Blais

Naélie Bouchard-Sylvain milite avec cœur et cran au rythme du REPAC depuis six ans. C’est une vraie lionne qui défend son territoire avec fougue et qui lutte à mains nues contre le patriarcat. Elle nous donnera 1312 raisons de vous lever contre le profilage politique et pour une société où nos droits s’exercent pleinement. Sophie

Ensuite, je vous présente Mary-Lee Plante coordonnatrice du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ), militante acharnée, elle construit des ponts entre les groupes communautaires et porte haut les luttes contre les politiques d’exclusion. Avec elle, le RAIIQ ne se contente pas d’agir, il dérange, il questionne, il transforme.

Morgan Bouësseau, chargée de projet à Accès transports viables, travaille à rendre la mobilité plus inclusive. Elle a une formation en aménagement, en droit et sciences politiques. Elle agit dans les projets Femmes et mobilité, Rues sans peur, et donne des formations en analyse différenciée selon les sexes avec une approche féministe intersectionnelle.

Marie-Soleil Gagné, directrice générale chez Accès transports viables, formée en gestion, en politique, en administration, elle a co-fondé le projet Femmes et mobilité et elle s’implique à fond pour une mobilité plus juste. Son parcours entre philanthropie, entreprenariat et milieu communautaire, nourrit sa vision stratégique et engagée.

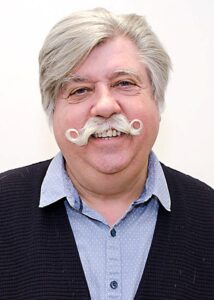

Jean-Yves Desgagnés habite Limoilou depuis 30 ans et face à la mauvaise qualité de l’air dans son quartier, il s’est mobilisé contre l’incinérateur en co-fondant le Mouvement pour une ville zéro déchet. Il milite pour la justice environnementale et une meilleure santé pour tous et toutes à Québec.

Naélie, pouvez nous parler de la campagne que vous menez au sein de la Coalition pour le droit de manifester ? Sophie

Nous sommes plusieurs groupes communautaires membre de la Coalition pour le droit de manifester et nous menons actuellement une campagne pour le droit à l’espace public afin de dénoncer la répression policière en dénonçant le profilage social, racial et politique du SPVQ (Service de Police de la Ville de Québec), avec la complicité de l’administration municipale. Dans le cadre de cette campagne, la coalition revendique trois choses : 1) Que l’administration Marchand reconnaisse le profilage racial pratiqué par le SPVQ envers les personnes racisées sur le territoire de la Ville de Québec et qu’elle mène une enquête statistique sur les personnes interpelées. 2) Que l’administration Marrchand reconnaisse le profilage social pratiqué par le SPVQ et s’engage à mettre fin à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance, 3) Que l’administration Marchand veille au respect des droits de l’ensemble de la population dont le droit à l’espace public et le droit de manifester, notamment en abrogeant le règlement 2817.

Je vais vous expliquez en quoi consiste le profilage. D’abord le profilage racial c’est lorsqu’une personne en position d’autorité utilise l’apparence physique d’une personne comme l’origine ethnique ou nationale, la couleur de la peau ou le port d’objets religieux, pour justifier un traitement différent, voire disproportionné. Cela fait très longtemps que la Ligue des droits et libertés section Québec entend des personnes victimes de profilage racial qui se font arrêter de façon injustifiée par la police. La Ligue est allée à plusieurs reprises rencontrer l’administration du maire Bruno Marchand pour soulever le point et elle constate qu’ils font face à une politique de sourde oreille. Le 1er janvier 2023, le gouvernement du Québec a obligé les services de police à colliger les données des interpellations effectuées par leurs agents.

Alors, nous avons fait une demande d’accès à l’information pour connaître les chiffres du SPVQ. Malgré cela, nous n’avons pas reçu de réponses. C’est finalement un journaliste qui avait fait une même demande qui a obtenu les chiffres colligés par le SPVQ. Nous avons appris que les personnes noires et arabes sont deux fois plus interpelées par la police que les personnes blanches. Donc, c’est une preuve tangible qu’il y a du profilage racial dans les pratiques du SPVQ. Mardi dernier, un recours collectif a été autorisé contre les villes du Québec et la Sûreté du Québec, pour les personnes qui auraient été interpelées de façon aléatoire au volant d’une voiture. Alors nous sommes allés au conseil municipal et nous avons dénoncé le profilage racial et on nous a répondu que nous avions des jugements de valeur à l’encontre du SPVQ.

Pour ce qui est du profilage social, c’est lorsqu’une personne en situation d’autorité utilise la condition sociale ou présumée d’une personne, des signes visibles qu’on peut assimiler à de la pauvreté ou de la marginalité, pour justifier un traitement différent, voire disproportionnel. On invoque le règlement municipal qui interdit d’être en état d’ivresse sur la voie public. Par contre, moi si je sors d’un bar éméchée à 1 heure du matin, la police ne va pas m’arrêter, mais si elle croise une personne en situation d’itinérance, il est fort probable qu’elle l’arrête et la judiciarise. L’observatoire du profilage social analyse les données judiciaires obtenues par la cour qui compile les constats d’infraction remis aux personnes qui déclare un organisme en itinérance comme adresse postale. Ils ont constaté que de 2000 à 2021, il y a vingt-deux fois plus de constats d’infraction qui ont été remis. Dans les six premiers mois de l’année 2022, 270 constats ont été émis pour possession d’instruments d’injection alors que c’est légal dans une logique de réduction des méfaits. Les personnes en situation d’itinérance ont récolté 15% de tous les constats d’infraction aux règlements municipaux alors qu’ils ne représentent que 0,17% de la population de la ville. On remarque qu’il y a vraiment un phénomène de sur-judiciarisation des personnes en situation d’itinérance. Mary-Lee en aura sûrement davantage à vous raconter à ce propos.

Sinon, le profilage politique, c’est lorsqu’une personne en situation d’autorité utilise des conditions politiques, des raisons ou des activités politiques sans motifs réels ou soupçons pénales, pour justifier un traitement différent ou disproportionné. À Québec, depuis un an et demi, Il y a un nouveau règlement qui encadre les manifestations. Il stipule trois choses : 1) On doit fournir l’itinéraire à la police à l’avance; 2) On doit fournir, la date, l’heure et le lieu de la manifestation; 3) L’identité de ceux et celles qui organisent la manifestation. Cependant, la police ne respecte pas ce règlement et les agents inventent toutes sortes de raison pour nous empêcher de prendre la rue. « Vous n’êtes pas assez nombreux, » « Vous n’avez pas respecter les délais pour nous informer à l’avance, » « Vous n’avez pas le droit de prendre la rue, vous n’allez prendre qu’une seule voie. » Bizarrement, certaines manifestations sont plus réprimées que d’autres, par exemple celles sur la Palestine. Ce sont souvent de jeunes femmes racisées qui mènent ces manifestations et ayant moins d’expérience avec la police, ce sont souvent elles qui vont subir les conséquences. Si jamais vous manifestez et qu’on vous empêche de prendre la rue, écrivez nous au REPAC. Nous avons produit un petit guide sur le droit de manifester et comme s’outiller pour parler avec la police. Ce n’est vraiment pas évident. Même si ce sont les pratiques de la police que nous décrions, c’est à l’administration en place de prendre les mesures nécessaires pour changer ces pratiques de profilage.

L’écusson de la « Mince ligne bleue » que certains policiers arborent sur leurs uniformes. Naélie pourrais-tu nous en dire plus à ce propos ? Sophie

Oui, c’est comme le drapeau du Canada en noir et blanc, avec une fine ligne bleue, en anglais la Thin blue ligne. Cela symbolise les policiers, qui sépare l’ordre du chaos. Ce symbole a été mis de l’avant par les forces de l’ordre aux États-Unis dans un contexte de ségrégation avec les populations noires où le mouvement civique afrodescendant américain voulait revendiquer ses droits. Alors la police se plaçait entre le chaos, autrement dit les manifestants qui réclament leurs droits, et l’ordre, c’est-à-dire le statu quo blanc bourgeois. C’est revenu en force en 2014 quand est apparu le mouvement Black Lives Mater suite à la brutalité policière qui ciblait des personnes racisées. Le Blue Lives Matter signifiait que la vie des policiers compte aussi. Comme si c’était proportionnel à la violence qu’il faisait subir aux personnes noires. Rapidement, c’est devenu l’emblème du déni du racisme pour les groupes d’extrêmes droites et de suprémacistes blancs qui prétendaient que ce n’était pas un symbole raciste. Au Canada, les personnes racisées représentent 8.7% de la population, mais 27.2% des personnes tuées par balle par la police. Alors arborer ce symbole sur un uniforme qui devrait être neutre, cela a un impact sur le sentiment de sécurité des personnes racisées lorsqu’elles ont affaire avec la police. Déjà les personnes racisées ont plus peur d’être interpelées pour n’importe quelle raison. Ce symbole ajoute au stress d’être interpelé. Donc, plusieurs corps policiers ont décidé d’interdire le port de la Fine ligne bleue sur les uniformes pour ces raisons. Certains policiers ont réagi en modifiant le symbole pour le remplacer par un autre.

Alors nous avons interpelé le maire Marchand en octobre, il nous a dit que ce n’était pas à lui de gérer ça, que cela concernait le chef de police. Nous avons ensuite mis une pétition en ligne à ce propos. 1 000 personnes ont signé à ce jour. Nous avons remis la pétition au SPVQ qui nous a répondu que c’était au maire de leur demander de l’enlever puisque c’était leur employeur. Avec la pression médiatique, le maire a dit qu’il allait y réfléchir. Si vous allez sur le site de la Ville de Québec, vous aller voir qu’il y a 2000 policiers qui arborent le symbole Blue line. C’est loin d’être marginal. Certains leaders de l’opposition municipale se sont engagés à l’interdire s’ils sont élus à la mairie. Le maire Marchand parle pourtant de Vivre ensemble et d’inclusion, sauf que sans lutte contre le racisme, sans lutte au profilage racial, cela ne demeure qu’un vœu pieux. C’est vrai que c’est important de découvrir la culture des autres, mais ce n’est pas du vivre ensemble. On n’est pas plus accueillant parce qu’on montre notre culture, on l’est plus quand on s’assure que tout le monde jouit des mêmes droits. Naélie

On va poursuivre avec mesdames d’Accès transports viables. Sophie

Selon vous, l’an dernier, le SPVQ a remis combien de constats d’infraction à des automobilistes pour non respect des feux piétonniers ? La réponse est quatorze. C’est beaucoup ? Je suis persuadée qu’individuellement, ici, nous avons tous vue au moins 14 automobilistes ne respectant pas les traverses piétonnières. Marie-Soleil

Alors quelles sont selon vous, les difficultés et les enjeux pour les personnes les plus vulnérables qui utilisent les transports collectifs et actifs à Québec, sur lesquels il est possible d’agir ? Sophie

C’est une grosse question, mais je vais essayer de vous faire un état des lieux. Chez Accès transports viables nous travaillons à la réduction des inégalités en matière de mobilité à travers les projets Femmes et mobilité et Rues sans peur. Nous partons du constat que certains droits fondamentaux comme le droit à la ville, selon lequel tout le monde devrait avoir le droit de s’épanouir dans sa ville, de s’approprier les espaces publics, de participer aux discussions, d’exercer sa participation citoyenne. On se rend compte que ce droit est bafoué pour de nombreuses personnes et que ce n’est pas tout le monde qui a accès au droit à la ville. Pour faire une mise en contexte, nous avons hérité d’une ville qui a été construite par et pour les personnes en situation de privilège. Historiquement, et c’est encore la cas aujourd’hui, il y a une prédominance masculine dans les questions d’aménagement urbain, d’urbanisme, des transports, de la planification des transports, etc. Cela tend à changer, tant mieux, mais la ville que nous avons aujourd’hui, c’est une ville qui a été faite par et pour les hommes en situation de privilèges sociaux, sans incapacité, etc. Cela créé énormément d’enjeux pour beaucoup de personnes parce que nous avons tendance à planifier la ville selon les besoins d’un individu standard. C’est ce qu’on apprend quand on étudie l’aménagement ou l’urbanisme. Sauf que les individus standards, cela n’existe pas. Cela suscite beaucoup d’inégalités dans la ville parce qu’il y a plein de personnes qui sont incapables de se déplacer convenablement et de façon sécuritaire. Si je prends par exemple les traverses piétonnières, la norme du temps alloué pour traverser la rue par le ministère des transports, ne correspond pas aux besoins de plein de personnes. Le temps imparti correspond à des personnes en forme et en pleine capacité qui peuvent traverser à temps. Dès que vous avez une poucette, que vous marchez avec des enfants, que vous êtes en fauteuil roulant, ou ainé, plein de gens n’arrivent pas à traverser à temps. Ça c’est le reflet d’une ville pensée par et pour un individu standard. Si on regarde les priorités en termes de déneigement, c’est fait pour faciliter en priorité la circulation automobile. On débute par les grands axes routiers principaux, puis on termine par les trottoirs et les pistes cyclables. Ce n’est pas anodin comme choix, parce quand on choisit de privilégier la circulation automobile, on se rappelle que la plupart d’entre eux sont des hommes et en général pour posséder une voiture, il faut avoir des revenus suffisants. Alors tous les autres qui se déplacent à pied et utilisent le transport en commun, ou en fauteuil roulant, vont être plus impactés par ces choix de déneigement. Morgane

Les choix faits en matière de planification, ne sont jamais neutres. Cela créé énormément d’inégalités, et je vais vous citer un constat qui dit : « La ville est la projection des rapports sociaux. » Alors, quand on a des rapports sociaux inégalitaires, quand on est dans une société patriarcale, la ville en est le reflet direct. Tout le monde peut le constater ici. La façon qu’est construite la ville, génère des inégalités, ce qui va causer des défis en termes de transport collectif et de transports actifs. Morgane

Alors, comment pourrait-on mieux tenir compte du genre, de la classe sociale, de la situation de handicap, de l’âge des gens, de l’origine, dans la planification urbaine et celle du transport collectif ? Quelles ont les bonnes idées susceptibles de nous inspirer ? Sophie

Oui, mais il y a des enjeux dont je n’ai pas parlés et qui me semblent importants. C’est le sentiment de sécurité et le harcèlement de rue. Ce sont des facteurs qui affectent énormément la mobilité des personnes vulnérables, notamment des femmes. C’est la peur de subir du harcèlement de rue, c’est aussi le sentiment d’insécurité après la nuit tombée. De nombreuses personnes ne sortent pas le soir pour cette raison. En hiver, les nuits sont longues, alors cela fait beaucoup d’occasions de socialisation, de participation à la vie citoyenne ou d’apprentissage, manquées. Le harcèlement de rue à Québec, cela existe. Nous avons mené une recherche-action qui s’appelait Rue sans peur, qui a documenté le phénomène. Nous avons participé activement à cette recherche et nous avons constaté que 64% des femmes à Québec avaient déjà vécu une situation de harcèlement de rue. Cela a des conséquences très graves.

Aussi, quand on parle d’adoption de modes de transports durables comme la marche ou le vélo, on se rend compte dans certaines études que chez les personnes racisées, ils vont éviter ces modes de transport actifs parce qu’ils ont peur du profilage racial par la police. Ce sont des enjeux que je souhaitais vous mentionner. Sophie me demandait comment mieux tenir compte de l’ensemble de ces facteurs. Les études que j’ai lues concernent le vélo, celui-ci vous donne une sur-visibilité dans l’espace public. On sait que parfois, il y a beaucoup d’interpellations pour les cyclistes et que cela peut constituer un véritable frein. Ce sont des études qui ont été menées aux États-Unis, il n’y en a pas sur le Québec, mais je pense que c’est une réalité qu’on pourrait tout à fait retrouver.

Alors comment tenir compte de tout cela ? Ce qui est super important, c’est de documenter. C’est ce que nous nous efforçons de faire à Accès transports viables avec des projets comme Femmes et mobilité et Rue sans peur, de documenter les obstacles à la mobilité, ses inégalités qui sont vécues pour les rapporter aux instances décisionnels de la ville. Nous avons un déficit de connaissances pour comprendre la mobilité, l’aménagement, etc. Si on regarde les grandes entraves en mobilité, ce sont des enquêtes qui ont un certain biais parce qu’on s’intéresse d’abord aux gens qui se déplacent, pas à ceux qui ne le font pas et pour quelles raisons ? Mais si on ne s’intéresse pas aux gens qui ne se déplacent pas, comment va-t-on comprendre les obstacles à leurs déplacements ? Aussi, on va tenir compte des obstacles au déplacement qui sont liés au travail, comme s’il n’y avait pas d’autres besoins pour une personne. Morgane

Est-ce que c’est le seul besoin légitime dans une ville que de se déplacer pour aller travailler ? Il y a plein d’autres raisons pour lesquelles on se déplace et c’est écarté de ces études comme des données marginales. Donc, c’est quelque chose qui est important de documenter. Il y a un outil qui existe et qui permet de prendre en compte la diversité des facteurs identitaires qui peuvent influencer la mobilité et la façon dont on se déplace et qu’on s’approprie les espaces publics, c’est l’ADS+, l’Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. C’est vraiment un outil d’aide à la décision qui va nous permettre de prendre en compte les différents vécus des personnes et la diversité des personnes quand on met en place un projet. Par exemple, lorsqu’on planifie un trajet d’autobus, on va faire en sorte qu’il répond réellement à l’ensemble des besoins de la population. Actuellement, on sait que les femmes sont majoritaires dans les transports collectifs à Québec, pourtant, celui-ci ne répond pas à leurs besoins précis. On se retrouve devant des situations paradoxales où l’on conçoit des projets sans répondre aux besoins de la population. Alors, utiliser l’ADS+ et remettre au centre le savoir expérientiel des personnes qui utilisent les transports collectifs et qui gravitent dans la ville, revaloriser et relégitimiser leur savoir expérientiel et le mettre de l’avant pour s’assurer qu’on conçoit la ville pour et par les personnes qui l’utilisent. Morgane

J’ai une question pour Marie-Soleil: Quelles seraient d’après-vous les dépenses que la ville devrait prioriser pour assurer des transports actifs et collectifs plus accessibles et sécuritaires pour les femmes et les personnes les plus vulnérables ? Sophie

Plusieurs, en terme de transport collectif et de transport structurant, je rappelle que nous sommes la dernière ville de notre envergure au Canada, à ne pas avoir encore de réseau structurant comme le tramway. C’est aberrant. Excusez moi si je vous en parle encore, mais on ne parle que de cela depuis une dizaine d’années à Québec. En mai 2024, nous avons présenté un rapport ADS +, sur le transport collectif à Québec. On s’est rendu compte que tant et aussi longtemps qu’il y aura pas un réseau de transport collectif avec un réseau structurant, on n’aura pas la capacité de pouvoir desservir équitablement tous les quartiers de la ville. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une question d’urbanisme et d’aménagement urbain. Je ne sais pas si vous avez vécu la Colline Parlementaire à l’heure de pointe, il est impossible de mettre plus d’autobus, à moins de les empiler les uns par-dessus les autres. Donc, il nous faut un tramway. Ce qui est intéressant là-dedans, c’est que les autobus qui sont sur le trajet du tramway vont être affectés ailleurs. Alors, finalement, il va y avoir plus de dessertes dans les couronnes péri-urbaines.

Lors de nos enquêtes, on s’est aperçu que certains secteurs sont très défavorisés en matière de dessertes et cela correspond souvent aux endroits où il y a le plus de pauvreté. Marie-Soleil

Là où les gens sont le plus favorisés économiquement et socialement, c’est là où il y a le meilleure service de transport collectif, tandis que là où les gens en auraient le plus besoin, c’est là où la desserte est la moins bonne. Il y a donc là un investissement à faire, mais ce n’est pas seulement la ville qui est responsable de cela.

En fait, pour ce qui est du transport actif, tout ce qui concerne le réseau des pistes cyclables, nous avons eu de belles avancées, mais le réseau n’est pas intégré encore. Pour cela, il faudrait connecter tous les parcours cyclables ensemble. Il faut aussi s’assurer qu’en terme de dessertes cela soit équitable pour tous les quartiers. Nous sommes contentes pour le chemin Ste-Foy, mais il y a d’autres secteurs à couvrir. Il y a aussi l’amélioration de la « marchabilité ». Le seul lien mécanique entre la Haute-Ville et la Basse-Ville c’est l’Ascenseur du Faubourg qui est présentement en réparation. Malgré le fait que cela fasse partie des promesses depuis des dizaines d’années, cela n’arrive jamais, avoir plusieurs ascenseurs gratuits qui réunissent la ville. Cela a de nombreux impacts sur la vie des gens qui n’ont pas de voiture. Toute personne vivant avec un handicap moteur permanent ou temporaire, ou qui a une poucette, se déplacer de la Basse-Ville à la Haute-Ville, c’est extrêmement compliqué. À ce niveau, il y reste beaucoup à faire. Je ne vous parlerai pas du respect des traverses piétonnes, sur le confort de la marchabilité, le fait de devoir attendre un cycle et demi, voire deux cycles de feux de circulation avant de pouvoir traverser, de devoir quémander pour pouvoir traverser, clairement qu’il reste beaucoup à faire. En plus, la ville de Québec vient de terminer la nouvelle stratégie de sécurité routière. Je vous invite à aller la consulter. Oui, il y a des zones ainées, mais on est encore loin de la vision zéro. On se concentre encore une fois sur les sites accidentogènes. On n’a pas pensé qu’il serait important de faire des trottoirs un peu partout dans la ville parce qu’on en a pas les moyens. C’est pourtant un investissement qui pourrait être intéressant.

Je voulais aussi parler de rééquilibrer l’espace. Vous savez qu’il y a clairement beaucoup d’espace dédié aux automobiles, par uniquement par rapport aux rues, mais je parlerais aussi du stationnement public, privé, hors rue, sur rue, etc. Il est immense. Nous ne sommes même pas capables de répertorier à Québec combien de places de stationnements nous avons. Nous venons de terminer une belle politique de stationnement, vous irez voir ça.

Pour terminer, le déneigement. Je vous inviterais à aller lire sur le déneigement féministe, cela existe à Stockholm en particulier où l’on commence par les trottoirs, par les endroits utilisés par les enfants, par les femmes, par les ainés, et après on s’occupe de la chaussée automobile. C’est une belle manière de s’assurer que nos villes puissent répondre aux besoins de tous et de toutes et pas seulement des automobilistes. Marie-Soleil

Je vais maintenant passer la parole à Jean-Yves Desgagnés qui va nous parler du Mouvement pour une Ville zéro déchet. Sophie

C’est un mouvement citoyen qui est né en 2020, suite à la décision de la Ville de Québec d’abandonner son plan de gestion des matières résiduelles. Auparavant, il y avait eu des mobilisations citoyennes qui avaient obtenu ce plan de gestion qui prévoyait la fermeture de l’incinérateur en 2024. Cela avait été gagné par les citoyens et lors du règne de Régis Labeaume, cet engagement a été abandonné. Ça a vraiment été un déclencheur pour des citoyens de Limoilou qui se sont remobilisés en se disant : « C’est pas vrai, on s’est battu pour fermer ce monstre qu’est cette usine en raison de la pollution qu’il produit et qui affecte notre santé. » Cela a amené la mobilisation et de nouveaux citoyens se sont joints à cette lutte en raison des risques pour leur santé. C’est une convergence d’intérêts en faveur de la santé publique qui a donné naissance au Mouvement pour une ville zéro déchet qui jusqu’il y a peu n’avait aucune permanence. Nous venons de nous incorporer et tranquillement nous sommes en train de nous structurer parce que nous sentons que la lutte va être longue. On s’est donné une mission : « Nous voulons contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à la justice environnementale et à l’amélioration de la santé de la population des quartiers centraux et de l’ensemble de la ville de Québec. » Nous militons pour que la Ville de Québec s’engage dans un objectif zéro déchet comme d’autres villes l’ont fait. Plusieurs connaissent le raisonnement des 3 R : « Réduire les déchets à la source, réutiliser les matières, recycler ce qui peut l’être. » Autant que possible, on essaie de ne pas incinérer. Jean-Yves

Quel est le lien que l’on peut faire entre les inégalités sociales et les injustices environnementales ? Comment celles-ci sont présentes pour les citoyens de Limoilou et ceux et celles de la ville dans son ensemble? Sophie

Il existe un chercheur, un sociologue, un militant de gauche radicale, Razmig Kuecheyan qui enseigne dans plusieurs universités françaises et qui a écrit un ouvrage très intéressant, « La Nature est un champs de bataille. » Il parvient à articuler les injustices sociales et les injustices environnementales. S’il y a des gens qui s’intéressent à cette question, je trouve que c’est vraiment un ouvrage incontournable. À partir d’exemples très concrets à travers le monde, il démontre vraiment comment c’est lier, comment le système capitaliste est lié à la destruction de la planète.

« Tout comme il existe des inégalités économiques et culturelles, on en retrouve dans le rapport des individus, ou groupes d’individus, à la nature, aux ressources qu’elle offre, aussi bien qu’à l’exposition aux effets néfastes du développement : pollution, catastrophes naturelles, ou industrielles, qualité de l’eau, accès à l’énergie. » Kuecheyan, 2014

En complément de cet auteur, il y a eu en 2011, un rapport extraordinaire qui a été produit par un groupe des Nations Unies. Ils sont allés voir dans différents pays, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, où se concentraient les industries polluantes ?

Partout dans le monde, là où les populations sont les plus pauvres, on retrouve les industries les plus polluantes. Les personnes pauvres et défavorisées sont les principales victimes de la dégradation environnementale. Comme nous l’avons vu lors des autres présentations, comment on peut coupler les inégalités sociales à d’autres enjeux socio-environnementaux.

Maintenant, allons-y plus concrètement avec Limoilou. C’est un quartier qui est très urbanisé où résident environ 45 000 citoyens et citoyennes. C’est un quartier assez jeune où l’on retrouve énormément d’écoles primaires, on a un cégep, on a des hôpitaux, un CHSLD, on a beaucoup de résidences de personnes qui vivent des problématiques de santé mentale, il y a aussi beaucoup de population âgée et vulnérable. Donc, des populations qui sont beaucoup plus à risque en lien avec les problématiques environnementales. C’est un quartier où il existe d’importantes inégalités sociales de santé avec une espérance de vie plus courte et un taux de mortalité prématurée plus élevé, des problèmes d’asthme, etc. Voici donc le portrait du quartier où l’on retrouve énormément d’industries lourdes avec le Port de Québec, une papetière et l’incinérateur de la ville. De plus, Limoilou est entouré d’autoroutes. Il y a une menace d’agrandissement du Port de Québec vers la Baie de Beauport avec un nouveau terminal de conteneur, donc plus de camions. Il y a une mobilisation actuellement contre cela avec la Table citoyenne Littoral Est. C’est un quartier où il y a beaucoup d’industries polluantes et qui amènent énormément de camionnage. C’est à prendre en considération.

Souvent, dans les analyses qui sont faites sur le quartier, on n’en tient pas compte. Vous avez entendu parler de la recherche de la Santé publique sur l’environnement et la santé humaine? Il semble que le gros problème du quartier ce sont les poêles à bois. Il semble qu’il n’y a pas tant de poêles à bois dans Limoilou. On cache la réalité à la population parce qu’un des principaux pollueurs, c’est l’incinérateur. En 2019, on y a brûlé 312 000 tonnes de matière et 88% de celles-ci sont recyclables. Donc la majorité de ces matières ne devraient pas être brûlées.

Pourquoi l’incinérateur est-il si problématique ? Sophie

D’une part, il détruit les ressources et il est un important émetteur de pollution atmosphérique. En 2023, vous avez une petite idée de tous les contaminants : 363 tonnes d’oxide d’azote, 50 tonnes de monoxyde de carbone, 43 tonnes d’acide chlorhydrique, 9 tonnes de dioxyde de souffre, 14,3 tonnes de particules fines, 27,3 grammes d’hexachlorobenzène, 4,9 tonnes de composés organiques volatils.

Ce qu’on brûle, on pense que cela disparait, mais ce n’est pas le cas, c’est rendu dans l’atmosphère. En 2022, l’incinérateur a émis pour 218 555 tonnes de CO2, et cela n’inclut pas les émissions des 40 000 voyages de camions de collecte des ordures fonctionnant au diésel : un carburant fortement émetteur d’oxyde d’azote et de particules fines.

C’est plus toxique que l’incinérateur parce que c’est à notre hauteur. C’est ce qu’on respire finalement.

Selon le Directeur de la Santé publique de la Capitale: « L’exposition à long terme aux particules fines contribuerait à une part significative des problème de santé cardiovasculaire et respiratoire des résidents de Limoilou, Vanier et Basse-Ville de Québec. » (Dr André Montigny, communiqué de presse, 2023)

Le gros poêle à bois de Limoilou, c’est l’incinérateur. Mais on n’en entend pas parler parce qu’il appartient à la ville de Québec. Vous voyez le conflit d’intérêt? Ça coûte cher à faire fonctionner, c’est aussi un important émetteur de gaz à effet de serre. C’est en fait le principal émetteur de la ville. Malgré les beaux discours environnementaux, l’administration municipale ne fait rien pour qu’on se débarrasse de cette usine. Cela ne nous tue pas du jour au lendemain, mais plus on vit longtemps dans le quartier, plus les risques sont élevés. C’est pour cela qu’on s’intéresse beaucoup à l’incinérateur. Jean-Yves

En plus de cela, il y a aussi la qualité de vie. Plusieurs personnes endurent des odeurs de navets pourris de l’usine de biométhanisation. On ne peut pas faire sécher son linge sur une corde-à-linge. Est-ce qu’il y a de l’espoir, qu’est-ce que votre mouvement nous propose pour une ville plus humaine et résiliente ? Sophie

Effectivement, nous nous sommes bâti une plateforme en vue des prochaines élections municipales. Quelles sont les solutions que nous mettons de l’avant à très court terme?

1) Adoption de mesures réglementaires et fiscales visant la réduction à la source

Il y a énormément de citoyens qui sont déjà en action pour que les choses changent, mais il faut absolument que ceux et celles qui adoptent des règlements et des lois agissent. Malheureusement la ville de Québec est en retard. Seulement sur l’utilisation des contenants de plastique à usage unique, différentes villes ont adopté des règlements pour les interdire, à Québec ce n’est pas le cas. Pour inciter les industries, les commerces et les institutions, les plus gros générateurs de déchets, ainsi que le secteur de la rénovation et de la démolition, nous pensons qu’il devrait avoir des mesures d’éco-fiscalité. Il y a des bonus malus, des avantages ou des taxes à payer selon que vos procédures font preuve d’écoresponsabilité.

2 ) Investissement en priorité dans un meilleur tri à la source

À Limoilou, nous n’avons même pas d’écocentre. Cela prend une voiture pour se débarrasser de quelque chose d’encombrant. Ça n’a aucun sens. Cela prend un écocentre dans chaque quartier de la ville. Il n’y a pas encore un système de bac où l’on peut mettre le recyclage. À Bruxelles, c’est assez incroyable le système de contenants qu’ils ont pour séparer le papier, le plastique, le verre, le métal. Ça fonctionne. Pour ce qui est des déchets de démolition, en Montérégie, il y a une entreprise privée qui a commencé à fournir des conteneurs aux entrepreneurs en construction, pour séparer les matériaux et ils ont construit un équipement pour traiter ces matériaux à grande échelle. Donc, on pourrait récupérer davantage de matériaux de démolition qui vont sinon aux sites d’enfouissement. Jean-Yves

3) Promotion et soutien au compostage individuel et communautaire

Le compost est beaucoup plus efficace que les petits sacs mauves qui vont à l’usine de biométhanisation. Il n’y a rien de très biologique là-dedans. Si vous pouvez composter, individuellement ou de façon communautaire, c’est préférable et cela pourrait même être générateur d’emploi. Des choses qu’on détruit présentement, si on les récupérait et on les recyclait, on les valorisait, on pourrait générer énormément d’emplois pour des gens qui ont un faible taux de scolarisation et de bons emplois rémunérés convenablement.

4) Création d’un fond dédié à l’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ)

Sur les 166 millions que coûte la gestion des matières résiduelles, environ 1 million est consacré à cela.

5) Que l’audit de pérennité du complexe sur 30 ans soit ouvert à toutes les hypothèses et l’objet d’une consultation publique de la population.

L’incinérateur date de 1974, même s’il a été modernisé, c’est un vieil incinérateur. Les villes sont en train de magasiner un nouvel appareil, sans consulter la population. Ils sont en audit. Nous on veut savoir non seulement qu’est-ce qu’on doit faire pour le prolonger de 30 ans, mais est-ce qu’on en a encore besoin ? Est-ce qu’on peut le relocaliser ailleurs ? On ne veut pas que ce soit les ingénieurs qui décident cela en catimini. À Québec, ils ont une approche éco-industrielle. Comme c’est dans les mains de firmes d’ingénieries, ils s’amusent. Ils ont construit une grosse usine de méthanisation qui a coûté très cher et qui ne marche pas si bien que cela. Nous on s’en doutait, mais ils ne nous croyaient pas.

Impliquez-vous dans des actions collectives si vous voulez que vos gestes aient de l’impact afin de faire pression sur nos élus. S’il n’y a pas de pression, il n’y a rien qui change. Louise Harel m’avait déjà dit : « Les politiciens, c’est comme les chauve-souris, ça se déplace au son. Alors, s’il n’y a pas de sons, ils ne se déplacent pas et il n’y aura pas de changements. » Regroupez-vous et refusez dans votre quotidien de succombé à la surconsommation. Vous savez que nous avons un système capitaliste qui est très bien fait pour nous endormir, pour nous créer des besoins, etc. Alors résistons! Ce n’est pas facile, mais il faut le faire pour l’avenir de la planète et de nos petits-enfants. Jean-Yves

Merci Jean-Yves pour cette présentation, je passe maintenant la parole à Mary-Lee Plante du RAIIQ.

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles systémiques pour l’accès à un logement digne et stable pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance à Québec ? Sophie

Je vais essayer de ne pas être trop lourde, malgré les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Avant de parler de logement, je pense que c’est important de camper d’entré de jeu que l’itinérance ce n’est pas seulement une question d’accès à un logement bien que cela soit un élément central. C’est un phénomène qui est très complexe et même si demain matin on donnait des logements à tout le monde, cela ne règlerait pas le problème parce qu’il y a des besoins qui seraient occultés. C’est important de ne pas faire ce raccourci qui consiste à dire : « Il faut juste du logement. » Mary-Lee

C’est important de prendre en considération toutes les dimensions d’une vie d’une personne au-delà de l’accès à un logement. On parlait de mobilité, d’environnement et de profilage, avec lesquels on pourrait faire de nombreux liens, mais je vais m’en tenir à la question.

Pour revenir aux obstacles systémiques, ils sont nombreux et ils sont reliés les uns aux autres. Le premier, c’est l’absence de reconnaissance du droit au logement comme un droit fondamental au Québec. Tant que cela ne sera pas reconnu comme un droit fondamental, cela empêche d’encrer nos politiques publiques dans une logique de droits humains. Sans obligation juridique, l’accès au logement demeure conditionnel et inégale. C’est considéré comme un bien plutôt qu’un droit, qui n’est pas accessible à tous et à toutes comme nous le savons, et ce plus particulièrement pour les personnes les plus marginalisées.

Ensuite, on ne peut passer à côté de la pénurie de logement actuelle, particulièrement celle de logement sociaux et de logements réellement abordables. Il serait important de faire la distinction entre les deux. On entend souvent parler de logements sociaux et abordables, ils sont complémentaires et il est important qu’ils soient traités dans une logique différente. Le nombre de logements sociaux reste largement insuffisant par rapport à l’ampleur des besoins actuels et de la crise de l’itinérance à laquelle nous faisons face à Québec, au Québec, dans l’ensemble du Canada, et au-delà de ses frontières. Les projets de logements sociaux stagnent souvent à cause de problèmes administratifs, de manque de financement ou de modèles de développement qui sont peu adaptés aux différentes réalités et aux différents besoins des personnes.

On peut aussi parler de discrimination dans les marchés locatifs privés. Dans le contexte de pénurie de logement, les personnes en situation d’itinérance ou les personnes perçues comme à risque de le devenir, je pense entre autre aux personnes qui sont présentement à l’aide sociale, aux personnes racisées, aux personnes judiciarisées, aux autochtones, à celles vivant avec des problèmes de santé mentale, de dépendance, etc. Elles se heurtent à de nombreux refus parce qu’en ce moment, ce sont les propriétaires qui ont le plus gros bout du bâton et ils peuvent se permettre de discriminer et de préférer avoir des locataires qu’ils considèrent être des valeurs sures.

Le financement insuffisant des organismes communautaires en itinérance. Le volet communautaire a une réelle expertise en matière d’accompagnement en logement, mais leur mission n’est pas suffisamment reconnue, ni soutenue financièrement à la hauteur des besoins. Les groupes qui accompagnent les personnes en précarité résidentielle manquent de moyens pour offrir le soutien nécessaire quand on parle d’intégration et de maintien en logement des personnes.

Il manque aussi de ressources financières pour soutenir durablement les projets de logements communautaires. Parfois, on voit de belles grandes annonces dans l’actualité, après cela, ce sont tous les paramètres et les conditions requises pour que ces argents descendent qui ne permettent pas d’avoir une certaine prévisibilité en nous offrant seulement du financement sur deux ans. Vous savez autant que moi qu’il est impossible de développer des projets d’envergure si on n’est pas sûr de son financement. Souvent on ne finance pas l’accompagnement qui va avec, et le projet n’est pas soutenable sans celui-ci. Comme je l’ai dit plutôt, ce n’est pas que du logement, il faut être en mesure d’accompagner ces gens pour leur permettre de franchir toutes les étapes avant de se rendre là. Ce n’est pas tout le monde non plus qui veut et qui aspire à avoir un logement et à vivre seul. Je pense qu’il faut avoir cela en tête et être respectueux des aspirations de tout le monde.

Dans un même ordre d’idées, quand on parle d’itinérance, on est malheureusement toujours dans une logique d’urgence. Le gouvernement réagit à une crise en investissant de l’argent. C’est certain qu’on a besoin d’avoir des hébergements d’urgence et des lieux de répit, des alternatives aux campements, mais c’est important aussi d’agir en amont et de développer des réponses qui se veulent structurantes quand on parle de prévention. En ce moment, malgré la volonté du milieu et celle de tous les intervenants, intervenantes, qui travaillent à mettre en place des réponses, d’en faire plus avec peu, on reste dans une logique d’urgence qui ne permet pas de trouver des solutions durables. Nous n’arrivons pas à sortir de cette spirale si nous n’intervenons pas en amont et en aval du phénomène.

Pour compléter, en lien avec la pénurie du logement, on remarque en ce moment qu’il y a un goulot d’étranglement dans l’ensemble du continuum résidentiel. Si je demande de l’hébergement d’urgence en passant par le temporaire, le transitoire et toutes les alternatives qui viennent ensuite, le fait qu’il y ait des gens prêts à accéder à un logement, n’y aient pas accès, ils restent dans les ressources plus longtemps et cela créé un goulot d’étranglement. Sauf que plus les personnes demeurent dans cette logique d’urgence et plus longtemps elles restent dans cette situation précaire, plus il devient difficile d’en sortir. Mary-Lee

Quel rôle peut jouer la ville de Québec pour mieux soutenir les efforts de prévention et de réduction du phénomène de l’itinérance et de l’errance ? Sophie

Il est important de rappeler que l’itinérance est d’abord une responsabilité qui relève du gouvernement provincial. Cela dit, quand on parle de santé, de services sociaux, de logement, la ville possède certains leviers qui jouent un rôle incontournable pouvant permettre d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance. Les villes ont une responsabilité quand on parle d’itinérance. On parle ici de responsabilité collective. Bien que ce soit le gouvernement provincial qui possède les plus grands moyens d’agir. Les villes peuvent quand même jouer un rôle à leur niveau. Quand on parle de soutien aux personnes en situation d’itinérance avec de l’aide, on parle d’aménagement du territoire, de logement social, de plan de sécurité, de développement communautaire, économique, social, culturel, etc.

Je ne parle pas de mobilité, de profilage ou d’environnement, mais on pourrait poursuivre en ce sens également. Ce que les villes peuvent faire pour soutenir les personnes en situation d’itinérance, elles peuvent répondre aux besoins de base comme par exemple des installations sanitaires. Pas justes pour elles, je suis certaine que tout le monde a été mal pris à un moment donné. Nous pouvons demander à aller aux toilettes dans un commerce, mais quand tu es en situation d’itinérance, tu es barré de partout.

Quand on parle d’espaces de fraicheur pendant les grandes chaleurs, avoir accès à l’eau, à des abreuvoirs, cela peut être un enjeu quand tu es en situation d’itinérance, soutenir le développement de services comme l’accès à des casiers postaux ou à des espaces d’entreposage où les gens peuvent laisser leurs effets personnels pour pouvoir entreprendre certaines démarches, avoir accès aux services.

Au niveau de l’aménagement du territoire, les villes ont des leviers importants pour prévenir l’exclusion de certaines populations qui sont plus marginalisées. La ville peut favoriser la mixité sociale dans les quartiers en évitant les différentes formes de gentrification qui chassent les populations de leur quartier d’encrage. Elle doit aussi préserver des espaces accessibles et sécuritaires pour tous et toutes. Quand on parle d’aménagement des espaces publics comme les parcs, la ville pourrait en faire plus pour mettre en place des infrastructures inclusives et qui répondent à une diversité de besoins qui viendrait aussi favoriser cette mixité sociale. Parfois, c’est aussi simple qu’avoir des bancs, des abris, des toits, des environnements qui sont beaux, où tu peux développer un sentiment d’appartenance et de prendre soin. Aussi, toute la question de l’animation de ces lieux. La ville peut jouer un rôle d’animation qui est inclusive et positive quand on parle de loisir, de culture. Lorsqu’il est question d’itinérance, on parle beaucoup d’accès aux services pour les besoins de base, mais les personnes en situation d’itinérance ont aussi besoin de s’épanouir dans d’autres facettes de leur vie.

Architecture sans frontière a publié un guide sur l’itinérance et l’environnement inclusif, c’est vraiment intéressant. Il y a plein de villes au Québec et au Canada et ailleurs dans le monde qui font beaucoup plus et qui sortent de leur boîte pour réfléchir à des lieux et à des milieux de vie sécuritaires et attractifs qui favorisent le transport actif et la mixité sociale. Je pense que comme société, on peut se permettre d’en faire un peu plus en se laissant inspirer par ce qui se fait ailleurs. Mary-Lee

En effet, cela me fait penser à l’architecture hostile des bancs dessinés par des ingénieurs pour nous empêcher d’étendre les jambes par exemple. Sophie

Au niveau de la sécurité, il ne faut pas opposer les besoins des uns et des autres, parce qu’ils sont complémentaires. J’aimerais ajouter que la ville peut jouer un rôle pour renforcer la sécurité des personnes en situation d’itinérance qui sont souvent les plus vulnérables et plus à risque de subir des préjudices au niveau de leur santé parce qu’elles habitent l’espace public. Souvent on les perçoit comme étant les causes de l’insécurité, mais la plupart du temps ce sont les premières à la vivre. La ville peut mettre davantage l’accent sur une approche de proximité, de cohabitation plutôt que de répression. On sait qu’une judiciarisation excessive basée sur des interventions policières inadaptées et violentes peuvent générer davantage de traumas et de désaffiliation sociale auprès des personnes. On ne fait que tourner en rond et aggraver la situation des personnes dans le besoin. Je pense que la ville peut jouer un rôle de leadership mobilisateur et de catalyseur pour renforcer notre réponse collective et devenir une ville plus inclusive en matière d’itinérance. Je pense qu’on en bénéficierait tous et toutes. Mary-Lee

L’un de nos slogans au RAIIQ, c’est : « Lorsqu’on améliore les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance, on améliore les conditions de vie de tout le monde. » Mary-Lee

Questions de la salle

* Aujourd’hui, j’ai vu des employés municipaux ramasser les effets personnels des personnes en situation d’itinérance pour les jeter. Je ne comprends pas qu’on puisse faire cela.

Moi non plus je ne comprends pas cela. C’est l’été, les touristes s’en viennent et ils veulent faire le ménage. C’est certain que la ville a ses priorités, mais il y a une façon de faire aussi. Quand je parlais d’entreposage, c’est pour éviter autant que possible ce genre de situation. En ce moment, les ressources sont pleines et les gens n’ont pas d’espace où laisser leurs affaires. Ils cherchent aussi à les mettre à l’abri de la pluie, en plus il pleuvait cet après-midi. C’est très violent pour les personnes de vivre ça. Elles se sentent déposséder, et à répétition, de leurs effets personnels. J’entends beaucoup des sacs qui se font jeter alors qu’ils contiennent des médicaments, des cartes d’identité, après ils doivent tout refaire, mais c’est compliqué quand tu es sans adresse, parfois des objets plus sentimentaux comme des photos de famille alors que c’est tout ce qu’il leur reste de leur histoire et de leur identité. Parfois, pour nous, cela peut sembler être des objets qui sont banals et qui n’ont pas de signification, mais pour eux, ils leur rappellent qui ils sont. C’est très violent et ce sont des pratiques que nous dénonçons. La ville a une tolérance zéro par rapport au campements. C’est la stratégie qui a été adoptée, faire le ménage et dire aux gens de circuler. L’itinérance augmente d’année en année alors que ce n’est pas le cas pour les places et les ressources. À un moment donné, il va falloir arrêter de se mettre la tête dans le sable et se demander comment on fait pour accompagner dignement ces personnes. Mary-Lee.

* Moi, ce que je trouve aberrant, c’est l’augmentation du salaire minimum de 2.2%. Pendant ce temps le gouvernement a accordé aux propriétaires la permission d’augmenter leurs loyers de 5.9%. À ce prix là, plusieurs se retrouvent à la rue. À cause d’un problème de santé, nous avons cherché un logement au rez-de-chaussée, mais en bas de 1 600$ par mois pour un 4 et demi, il n’y a rien. Nous avons les moyens, on est chanceux, mais les gens qui travaillent au salaire minimum ne sont plus capables de se loger. Ils vont prendre 2 ou 3 emplois et on va les accuser de ne pas s’occuper de leurs enfants. Je n’ai rien entendu par rapport à cela ce soir.

Il est vrai qu’avec la montée de la droite, nous avons le vent dans la face présentement, même si plusieurs coalitions se forment pour dénoncer la situation de l’appauvrissement de la population et de la diminution des services à la population. À travers l’itinérance, nous pouvons faire une certaine lecture de l’évolution de la société. On en est là, c’est juste que c’est dure. Naélie

Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Sophie

Propos rapportés par Yves Carrier