Sauver mon âme

Combattre ses peurs d’annihilation, de dépossession, d’aliénation, d’assujettissement, de subordination, d’humiliation, d’extinction, d’oubli de soi, n’est pas facile. Tous ces monstres qui frappent à notre porte, il y a de quoi paniquer. Pourtant, plusieurs continuent leur marche vers l’abîme en faisant confiance aux premiers menteurs venus. « Ce sera bien mieux si nous oublions le chemin parcouru ensemble, abandonnons les faibles qui ralentissent notre course effrénée, soyons cupides comme la capital l’exige, sacrifions lui ce que nous sommes, de toute façon nous ne savons même pas qui nous sommes. » « Je suis les biens que je possède, mon fusil, mon camion, ma maison, voilà qui je suis. » « Je suis un gagnant qui n’a rien à faire du partage des richesses. » « Cessons toute l’aide humanitaire, laissons les crever pour être encore plus riches. »

Mais il n’est pas si difficile de déménager, de traverser la frontière et de devenir l’autre tant admiré pour sa domination, sa cupidité et sa cruauté, son impérialisme débridé, sa soif de conquête et son individualisme qui va jusqu’à nier l’existence de la société et à considérer l’empathie comme une tare héréditaire à extirper de son cœur.

Pour sortir des limbes dystopiques de l’impuissance, il nous faudrait cultiver davantage de liens et moins vouloir effacer le différent de soi. Nous autres, êtres humains, savons bien que telle n’est pas notre destinée. Face à un devenir incertain, tant de gens recherchent l’anéantissement de l’être dans une soif d’accumulation négatrice du bien commun?

Est-il trop tard pour construire une communauté humaine ? Dans un monde auquel nous ne voulons plus appartenir pour poursuivre nos quêtes narcissiques de réalisation de soi, n’aurions-nous pas oublié le sens et la transcendance qui font de nous des êtres de relations?

Malgré les apparences, nul n’est seul au monde, nous sommes tous et toutes liés. L’individu nait d’une communauté et c’est en elle qu’il peut faire l’expérience de l’appartenance à plus grand que soi. À travers les âges, l’humain apprend à se connaître s’il s’enracine dans la communauté des vivants. Il faut apprendre à faire communauté autour des plus petits et des faibles pour construire des murs protecteurs devant l’adversité. Les enfants, les malades, les immigrantes, les vieux, les personnes handicapées, etc., ont pour but de nous unir autour d’eux.

Loin des affres de l’histoire qui nous condamnent à la disparition, sachons reconnaitre notre appartenance à une lignée très ancienne de résistants et de résistantes à l’oubli de l’être corolaire de l’oubli de l’autre. Chaque fois que l’on détourne son regard et qu’on ferme son cœur à la souffrance humaine, c’est son humanité qu’on assassine.

Yves Carrier

Lucienne Cadoret n’est plus

Par Vivian Labrie

Lucienne Cadoret, dite Luciole, est décédée le 8 mars 2025 à la résidence des Jardins du Haut-Saint-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures près de Québec, à l’âge de 82 ans allant sur 83 ans. Elle était aimée de son équipe soignante qui trouvait en elle une personne pouvant encore parler, s’émerveiller, s’exclamer, s’indigner, et même hurler quand les choses ne faisaient pas son affaire. De quoi mettre ainsi un peu de piquant dans des journées de présence et d’assistance auprès d’une majorité de résident·e·s passée du côté d’un silence qui ne trouve plus les mots. Ce CHSLD est probablement l’endroit où nous l’avons le plus vue heureuse, avenante, contente du lieu, des soins, de la nourriture. Un lieu où elle a pu vivre un peu de paix, de joie et de sécurité

Née le 30 mai 1942, à Québec, « de père et de mère non déclarés », selon son certificat de naissance, elle avait été placée à l’orphelinat en très bas âge. Dans les bribes d’histoire de vie entendues d’elle, il a parfois été question de Landrienne en Abitibi, de la Gaspésie, où elle a eu une grande amie d’enfance à Matane, Candide Étienne, de son regret de ne pas avoir été adoptée, de foyers d’accueil, de maisons amies. Et aussi d’une vie à la dure qui l’avait laissée plus souvent qu’autrement blessée, et méfiante, d’une méfiance apprise.

Un mot rédigé au printemps 2025 par Élise et Édouard Casaubon témoigne de leur rencontre avec Lucienne, au tournant des années 1970-1980, alors qu’ils faisaient partie de la communauté de l’Arche à Québec.

« Lucienne est une personne que nous avons connue, Élise et moi, dans le cadre des débuts de l’Arche à Québec, ceci dans les années 1977-1980. L’Arche est un réseau international de communautés qui accueillent des personnes handicapées intellectuelles. Lucienne, qui devait avoir à l’époque une bonne trentaine d’années, n’avait pas de handicap intellectuel, mais elle a toujours eu besoin du soutien régulier d’amis bienveillants pour la guider. Originaire de la Gaspésie, elle avait été signalée à notre attention par un membre du Conseil d’administration de l’Arche à Québec qui était en contact avec les religieuses de la crèche où elle fut accueillie, bébé.

Nous lui avons fourni l’occasion de fraterniser avec l’Arche de Québec d’une manière valorisante et sécuritaire et elle s’est faite d’autres amis, comme Vivian Labrie et bien d’autres, au fil des années, ce qui l’a aidée à devenir plus autonome et à se débrouiller par elle-même. Ce ne fut pas toujours facile, mais finalement nous estimons qu’elle a eu une vie active gratifiante. Bravo !

Arrivée à l’âge de la retraite, Élise et moi avons gardé le contact avec elle dans les différents lieux d’accueil où elle a habité jusqu’à notre départ de Québec pour Montréal en 2019. Il semble qu’elle a par la suite profité d’autres amis et de bonnes ressources pour terminer harmonieusement et bien entourée son parcours terrestre à un âge respectable. Encore bravo à Lucienne qui a toujours eu le don de s’entourer d’amis bienveillants! »

Édouard avec Élise

Est-ce par ce don bienveillant que Suzanne Poirier est entrée dans la vie de Lucienne au cours des années 1980 ? Massothérapeute, praticienne d’approches de santé alternatives, féministe convaincue, Suzanne a su voir la quête de lumière de Lucienne à travers ses diverses aventures et errances, disons-le, pour le moins rock and roll. Toutes ces années elle a assuré une présence solide, à point nommé, lors d’un déménagement, d’un ennui de santé de Lucienne, voire d’un séjour de celle-ci à l’hôpital. On y reviendra.

Pendant les années 1990, Lucienne a fréquenté épisodiquement le Centre communautaire l’Amitié, une ressource alternative de jour pour les personnes éprouvant diverses difficultés de vie dans le quartier Saint-Roch à Québec. Je crois bien que c’est là qu’elle a rencontré Yvette Muise, une autre personne au grand cœur avec une vie difficile.

Yvette avait commencé à fréquenter le CAPMO, alors nommé Carrefour de pastorale en monde ouvrier (aujourd’hui Carrefour d’animation pour un monde ouvert), où j’occupais la fonction dite de « permanente ». Elle participait aux activités du groupe, dont ses rencontres mensuelles. Un jour elle a amené Lucienne au CAPMO, si je ne me trompe pas, c’était en 1996, à l’occasion du Jeûne à relais du refus de la misère que nous avions organisé dans l’église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, dans Saint-Roch, pour réclamer des actions pour réduire la pauvreté et les inégalités au Québec. Elle a pris goût aux activités du groupe et à son approche émancipatrice et s’est retrouvée ainsi impliquée dans le tourbillon de participation citoyenne qui a conduit ensuite au Parlement de la rue puis à la mise en place du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté (aujourd’hui Collectif pour un Québec sans pauvreté). Je me rappelle une soirée mémorable où nous avions exploré un conte de la tradition orale, le Mouton crotteux, pour parler de lumière au bout du tunnel, une espérance qui marquait fortement Lucienne.

De son côté, Bernard Mongeau, un frère missionnaire du Sacré-Cœur qui exerçait au CAPMO la fonction de comptable, avait commencé à accompagner quelques membres du CAPMO, dont Lucienne, dans l’administration, souvent cahoteuse, de leurs finances personnelles. Lucienne a aussi rencontré la mère de Bernard et elles sont devenues amies.

En même temps elle s’est intéressée aux démarches de catéchèse d’adultes qui étaient offertes par la communauté de Bernard dans le vieux Québec, au point de vouloir être baptisée dans sa quête de lumière au bout du tunnel. C’est ainsi que Bernard et moi sommes devenu·e·s parrain et marraine de Lucienne, lors de son baptême à l’église Saint-Sacrement dans le quartier Montcalm. Cet événement a marqué je crois le début de rencontres périodiques, autour de Noël et de l’anniversaire de Lucienne en mai, où nous avons pris l’habitude, Bernard et moi, de partager un bon repas dans un restaurant apprécié d’elle.

Bref les années 2000 et 2010 se passent ainsi, entrecoupées de divers déménagements et ennuis d’une santé de plus en plus défaillante pour Lucienne. D’où une démarche de Suzanne Poirier, qui après mûre réflexion, a formé le projet de demander auprès du curateur public l’ouverture d’un régime de protection dont elle serait la tutrice pour assurer une présence et une qualité de vie à Lucienne dans les dernières années de sa vie et l’accompagner dans les étapes de vieillissement qui l’attendaient. Devant la beauté du geste de Suzanne, j’ai accepté à mon tour de faire partie du conseil de tutelle de Lucienne, et nous avons fait équipe dans les dernières années pour visiter Lucienne chacune notre tour, tout d’abord dans une résidence de Beauport, puis au CHSLD des Jardins du Haut-Saint-Laurent. Dans cette dernière résidence, nous avons eu le bonheur de voir Lucienne se détendre et s’épanouir bien davantage que ce que nous avions vu par le passé grâce aux bons soins et à l’amour reçus dans ce lieu attentif au bien-être de ses résident·e·s.

« Bonjour Luciole ! » avons-nous entendu le personnel lui dire lors de nos visites. Quand, pendant le mois de février 2025, il est devenu évident pour nous que le corps de Lucienne la lâchait, nous avons pu rendre grâce pour le bien vivre auquel elle avait eu accès sur la fin de ses jours et dont nous avions eu le privilège d’être témoin.

Il fallait la voir éplucher une clémentine comme un geste sacré et sans âge, prendre soin de ses peluches, nous accueillir à cœur joie lors de nos visites. Interrogée le dimanche avant sa mort à savoir si elle voulait vivre, Lucienne, souffrante, a répondu : « Je ne sais pas ». Interrogée ensuite : « Aimerais-tu voir le printemps ? », la réponse a été instantanée : « Oui ! » Et l’été ? Oui ! Et l’automne ? Oui ! Je crois qu’on peut le dire, lorsqu’elle a rendu son dernier souffle, le 8 mars 2025, Lucienne avait eu le temps de devenir luciole et d’entrer dans le poème des Quatre Saisons qu’elle avait composé, illustré et nous avait lu si souvent.

Merci Lucienne, pour toi et pour le privilège de t’avoir connue.

Vivian Labrie, 14 mai 2025, en saluant l’apport de Suzanne Poirier, de Bernard Mongeau et sa mère,

d’Élise et Édouard Casaubon

Texte présenté dans un moment de commémoration en hommage à Lucienne lors de la journée de réflexion du CAPMO du 18 avril 2025, auquel s’est ajouté le poème de Lucienne qui suit, puis l’extrait, qui vient ensuite, d’un courriel du 15 avril 2024 de Bernard Mongeau, alors à Rome, en commentaire au texte de Vivian qui lui avait été envoyée en prévision de ce moment à la mémoire de Lucienne au CAPMO.

Les quatre saisons

– Hier, c’était le printemps

Aujourd’hui est un autre temps

Demain sera une nouvelle saison qui nous attends;

Mais nous ne sommes pas les maitres du temps…

– Tous ces arbres ornés de multiples couleurs

Profites-en pour remplir ton cœur

Te disant que c’est merveilleux la chaleur

Et si tu veux, empares-toi de ces moments de bonheur…

– Regardes ces jolies fleurs d’automne

Prends-les je te les donne,

Avec une chanson que l’on fredonne

En pensant à la vie, car c’est bien ça qui nous étonne.

– Observe ce beau grand ciel bleu

Tu réaliseras qu’il y a un seul Maître dans les cieux;

Malgré les grands froids de l’hiver, c’est aussi merveilleux.

Et ce qui fait que nous sommes des êtres chanceux…

– C’est maintenant la période des moisson,

Quand pour d’autres, c’est le temps de tendre la perche aux poissons.

Par contre n’oublie pas cette jolie chanson

Qui est nul autre que celle des 4 saisons.

Lucienne Cadoret

Bonjour Vivian!

Grand merci pour l’hommage à l’endroit de notre sœur Lucienne. Ce qui est écrit est juste et relate bien ce que fut pour notre société la vie de Lucienne. Elle a contribué à sa façon, avec cœur, à faire en sorte que nous soyons conscients et aux côtés de la réalité que vivent bien des gens de notre société. Le CAPMO fut pour Lucienne un point d’ancrage, une famille humaine aimante, tout comme elle le fut pour nous. Pour moi, la rencontre de personnes telle Lucienne et Yvette en particulier, m’a amené à comprendre avec mon cœur cette réalité que nous occultons trop facilement dans notre société. Sans l’accueil et l’écoute de ces personnes, nous ne construisons pas une société juste. Lucienne et Yvette représentaient pour moi le Christ souffrant qui a donné sa vie pour le salut du monde. Que n’ont-elles pas fait pour le salut de notre société en nous partageant leur quotidien? En nous interpellant? En nous faisant mieux comprendre les impacts de politiques et de structures économiques qui tuent les gens? En nous aidant à mettre de l’avant des stratégies d’inclusion et de luttes pour la justice sociale. Comme le disait Yvette : faisons-le et ça se fera. C’est l’espoir qui animait Lucienne.

En union avec toutes les personnes souffrantes et celles qui leur offrent un soutien

Bernard Mongeau

MESSAGE DU 1er MAI 2025 : MIGRATIONS, DROIT AU TRAVAIL ET INTÉGRATION

Communiqué de presse de l’Assemblée des évêques du Québec

À l’approche du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et travailleurs, l’Église catholique au Québec renouvelle son engagement à veiller sur la dignité de chaque personne. Cette année, dans un contexte mondial marqué simultanément par l’intensification des migrations et des replis protectionnistes, nous croyons important de souligner l’apport des personnes migrantes à notre société et de rappeler l’importance de leur assurer un travail décent qui favorise leur intégration.

Au détour d’une discussion, il est fréquent d’entendre que nous en faisons déjà assez, ou même trop, au Québec, pour les personnes migrantes. Dans le débat public, leurs besoins sont même parfois mis en concurrence avec ceux de personnes vulnérables. Cette perception méfiante devrait faire place à une préoccupation sincère et constante pour la dignité de chaque personne. C’est ainsi que nous pourrons offrir ici le type d’hospitalité dont nous souhaitons bénéficier ailleurs, si nous avons à migrer à notre tour.

Regard sur la situation actuelle

La migration occupe une place importante dans le débat public au Québec. Lors de la pandémie de la Covid-19, le rôle essentiel de plusieurs personnes nées dans un autre pays et travaillant dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation a été souligné avec empathie.

Aujourd’hui, ces mêmes personnes qualifiées d’« anges-gardiens » se voient parfois attribuer la responsabilité de situations critiques dont les causes sont en vérité complexes : crise du logement, déclin du français, inflation, engorgement des urgences hospitalières, manque de places en garderie, manque d’espace et de personnel enseignant dans les écoles, etc.

Plusieurs organismes communautaires dénoncent cette instrumentalisation des personnes migrantes comme boucs-émissaires et les iniquités qu’elles doivent subir : permis de travail fermé pour les travailleurs migrants temporaires, délais considérables pour que les demandeurs d’asile aient accès à un permis de travail, non reconnaissance des diplômes, coupures majeures en francisation, la liste est longue de ce qui porte atteinte à la dignité de ces personnes.

Avec le pape François, nous mettons de l’avant une approche de l’hospitalité axée sur quatre verbes d’action : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Les évêques canadiens écrivaient dès 2006 que « l’enseignement catholique voit, dans les lois et les politiques donnant la préséance à l’intérêt national sur la dignité humaine des personnes, une inversion fondamentale des valeurs ».

Dans le contexte québécois contemporain, cet enseignement pourra surprendre, voire inquiéter celles et ceux qui estiment que la « capacité d’intégration » de la société québécoise est présentement dépassée. Or, sur ce plan, le pape François insiste aussi sur « la nécessité de favoriser la culture de la rencontre, en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffusant les ”bonnes pratiques“ d’intégration et en développant des programmes visant à préparer les communautés locales aux processus d’intégration. »

En faire plus

Aujourd’hui, en plus de soutenir l’intégration des chrétiennes et chrétiens migrants dans toutes les paroisses, l’Église soutient aussi des initiatives d’intégration portées par des organismes communautaires sans égard à la foi.

En raison de la dignité fondamentale de toutes et tous, aucune personne ne devrait être traitée comme un simple moyen dans une joute partisane ou un projet économique. Évitons toute instrumentalisation des personnes migrantes et demandons-nous plutôt comment traiter dignement chaque personne.

Théâtre de l’Opprimé

Par Wikipédia

Le Théâtre de l’Opprimé (TO) décrit un ensemble de formes théâtrales que le praticien de théâtre brésilien Augusto Boal a élaboré à partir des années 1970, d’abord au Brésil puis en Europe. Boal a été influencé par le travail de l’éducateur et théoricien Paulo Freire et son livre Pédagogie des opprimés. L’objectif principal des techniques de Boal est d’utiliser le théâtre comme moyen d’émancipation et de changement social et politique. La technique la plus spectaculaire du TO est le Théâtre Forum. Lors de cette représentation théâtrale interactive, le public est appelé à participer, de sorte qu’en tant que « spect-acteurs », il explore, montre, analyse et transforme la réalité dans laquelle il vit.

L’œuvre théâtrale d’Augusto a engendré un vocabulaire précis pour désigner les différentes personnes participantes au TO[1]. En voici quelques exemples.

Joker

Une grande partie du processus théâtral d’Augusto Boal nécessite qu’une personne neutre, généralement appelée « facilitateur », soit au centre des débats. Dans la littérature de Boal, ce rôle est appelé « joker », en référence à la neutralité de la carte Joker dans un jeu de cartes[1].

Lors d’un Théâtre Forum, cette personne assume la responsabilité du processus et veille à son déroulement équitable, mais ne doit en aucun cas commenter ou intervenir sur le contenu de la représentation, car cela est du ressort des « spect-acteurs ». Dans ce contexte, l’équité signifie s’assurer que l’histoire du problème, qui par sa nature implique une situation d’oppression qui doit être surmontée, n’est pas résolue, c’est-à-dire que le public (les « spect-acteurs ») se concentrent sur la recherche de pistes d’action alternatives aussi réalistes et plausibles que possibles, même si c’est dans une pièce de théâtre fictive. Le résultat devrait être quelque chose comme un « entrainement » de groupe sur les problèmes sociaux au sein de la communauté.

Spect-acteur

Il s’agit d’un terme créé par Augusto Boal pour décrire les personnes engagées dans le Théâtre Forum. Il fait référence au double rôle des personnes impliquées dans le processus, qui sont à la fois spectateurs et acteurs, qui observent et créent le sens dramatique et l’action dans tout le spectacle.

Boal insiste sur la nécessité absolue d’empêcher l’isolement du public. Pour lui, le terme « spect-acteur » désigne les participants comme moins qu’humains ; il est donc nécessaire de les humaniser, de leur rendre leur capacité d’action dans toute sa plénitude. Ils doivent aussi devenir des sujets, des acteurs au même titre que les comédiens (amateurs ou professionnels) qui ont initié le spectacle et qui, à leur tour, doivent être des spectateurs. Ainsi disparaît l’idée que la classe dirigeante au théâtre ne fait que représenter ses propres idéaux et que les spectateurs sont les victimes passives de ces images. Ainsi, les spectateurs ne délèguent plus aux personnages le pouvoir de penser ou d’agir à leur place. Ils se libèrent, pensent et agissent par eux-mêmes. Boal soutient l’idée que le théâtre n’est pas révolutionnaire en soi mais qu’il peut devenir une répétition de la révolution[2].

Techniques principales du Théâtre de l’Opprimé

Au cours du développement du Théâtre de l’Opprimé, Boal a travaillé avec de nombreuses populations et a essayé de nombreuses techniques. Ces techniques ont fini par se fondre dans différents styles théâtraux, chacune utilisant un processus différent pour atteindre un résultat différent. Boal a souvent organisé ces systèmes théâtraux comme un arbre, avec les images, les sons et les mots comme racines, les jeux, le théâtre d’images et le théâtre forum montant le long du tronc, puis d’autres techniques représentées comme des branches[3]. Au fur et à mesure de l’évolution des systèmes de TO, Boal et d’autres ont apporté de légères modifications aux techniques apparaissant sur les différents membres, mais l’arbre du Théâtre de l’Opprimé est resté globalement cohérent.

Théâtre Image

Le théâtre Image est une technique dans laquelle une personne, agissant comme un sculpteur, façonne une ou plusieurs personnes pour en faire des statues, en utilisant uniquement le toucher et en renonçant à l’utilisation de mots[4]. Boal affirme que cette forme de théâtre est l’une des plus stimulantes en raison de sa facilité de mise en scène et de sa remarquable capacité à représenter la pensée sous une forme concrète en raison de l’absence d’idiome linguistique. En effet chaque mot a une dénotation commune à tous mais une connotation unique pour chaque individu. Par exemple, on peut « embrasser » une personne de plusieurs manières (d’une manière serrée et harcelante ou d’une manière douce et lâche), mais il n’y a qu’un seul mot qui a une seule et même définition, à savoir serrer une personne dans les bras[2]. Chacun aura sa propre interprétation du mot «révolution », et pour mieux faire comprendre une telle idée, pour mieux traduire l’intention qu’on y met, il est préférable qu’elle soit montrée plutôt que racontée. (Wardrip-Fruin, 344).

Théâtre Forum

Le Théâtre Forum est né essentiellement de la « dramaturgie simultanée ». Il s’agit d’une volonté de défaire la séparation traditionnelle entre public et acteur et d’amener les membres du public à la représentation, afin de contribuer à l’action dramatique qu’ils regardaient[5]. Les acteurs (soit des acteurs professionnels, soit des non professionnels issus de communautés opprimées) présentent des courtes scènes d’oppression (par exemple, un homme typiquement machiste maltraitant une femme, ou un propriétaire d’usine maltraitant un employé) face à un public (généralement) concerné par la problématique. Les scènes sont ensuite rejouées et le public, composé de « spect-acteurs », est invité à arrêter l’action et à remplacer le ou les personnages opprimés pour improviser, et trouver des alternatives, afin de tenter de transformer favorablement la fin de l’histoire. Les acteurs qui accueillent le « spect-acteur » sur scène jouent contre ses tentatives d’intervenir et de changer l’histoire, offrant une forte résistance afin que les difficultés à opérer un changement soient également reconnues. Dans les premières formes de « dramaturgie simultanée », le public pouvait proposer n’importe quelle solution, en faisant des suggestions aux acteurs qui improviseraient les changements sur scène[6].

Le concept de « spect-acteur » est devenu une force dominante et a façonné l’œuvre théâtrale de Boal, l’aidant progressivement à évoluer vers ce qu’il a appelé le Théâtre Forum. Le public était désormais encouragé non seulement à imaginer le changement, mais aussi à le mettre en pratique. Grâce à ce processus, le participant est également capable de réaliser et d’expérimenter les difficultés liées à la réalisation des améliorations qu’il a suggérées[2]. Boal précise que cette pratique n’a pas pour but de montrer le bon chemin, mais plutôt de découvrir tous les chemins possibles et de les explorer[4]. Le théâtre lui-même n’est pas révolutionnaire ; mais cela offre une chance de répéter en vue de la révolution. Les spectateurs apprennent beaucoup de la mise en scène, même si le jeu des acteurs est une fiction, car la fiction simule des situations, des problèmes et des solutions réels. Il stimule la pratique de la résistance à l’oppression dans la réalité et offre un espace bienveillant pour pratiquer le changement. Lorsqu’ils seront confrontés dans la réalité à une situation similaire à celle qu’ils ont répétée au théâtre, les participants qui ont fait l’expérience du Théâtre Forum désireront idéalement être proactifs et auront le courage de briser des situations d’oppression, car ils se sentiront beaucoup plus préparés et confiants pour résoudre le conflit[2].

Théâtre Invisible

Le théâtre invisible est une forme de représentation théâtrale qui se déroule dans un endroit où les gens ne s’attendraient normalement pas à en voir une, par exemple dans la rue ou dans un centre commercial. Les interprètes tentent de dissimuler le fait qu’il s’agit d’une performance à ceux qui l’observent et qui peuvent choisir d’y participer, encourageant les spectateurs (ou plutôt les acteurs-spectateurs inconscients) à le considérer comme un événement réel. Les praticiens du théâtre brésilien, Augusto Boal et Panagiotis Assimakopoulos, ont développé cette forme pendant le séjour de Boal en Argentine dans les années 1970 dans le cadre de son œuvre Théâtre des opprimés, axée sur l’oppression et les questions sociales.

Théâtre Journal

Le théâtre journal est un système de techniques conçu pour donner au public un moyen de transformer des articles de presse quotidiens ou toute pièce non dramatique en scène théâtrale. Les stratégies sont les suivantes (Wardrip-Fruin, 346) [2]:

- Lecture simple: fait divers lu, détaché du contexte du journal (ce qui le rend faux ou controversé),

- Lecture croisée: deux faits divers sont lus alternativement, se complétant ou s’opposant dans une nouvelle dimension,

- Lecture complémentaire: des informations généralement omises par la classe dirigeante sont ajoutées à l’actualité,

- Lecture rythmée: l’article est lu selon un rythme (musical), il agit donc comme un « filtre » critique de l’actualité, révélant le véritable contenu initialement dissimulé dans le journal,

- Action parallèle: les acteurs imitent les actions au fur et à mesure de la lecture de l’actualité, de sorte qu’on entend les nouvelles tout en regardant son complément visuel,

- Improvisation: l’actualité est improvisée sur scène pour en exploiter toutes les variantes et possibilités,

- Historique: des données récurrentes de moments historiques, d’événements dans d’autres pays ou dans des systèmes sociaux sont ajoutées à l’actualité,

- Renforcement: l’article est lu accompagné de chansons, de diapositives ou de matériel publicitaire,

- Concrétion de l’abstrait: les contenus abstraits de l’actualité se concrétisent sur scène, c’est-à-dire la faim, le chômage, etc.

- Texte hors contexte: l’actualité est présentée hors du contexte dans lequel elle a été initialement publiée.

Arc-en-ciel du désir

Rainbow of Desire est une technique et aussi une famille de techniques expliquées par Boal dans son livre intitulé L’Arc en ciel du désir – Du théâtre expérimental à la thérapie. Les techniques arc-en-ciel sont issues du théâtre d’images et ont tendance à se concentrer sur les formes d’oppression intériorisées exercées par un protagoniste par rapport à un antagoniste. Alors que dans ses œuvres antérieures, Boal évitait d’utiliser le Théâtre des Opprimés comme « thérapie dramatique », il commença plus tard à adopter ces techniques plus introspectives comme une forme de « théâtre et thérapie »[7].

Théâtre législatif

Lorsque Boal était conseiller municipal à Rio de Janeiro, il créa une nouvelle forme appelée « théâtre législatif » pour donner à ses électeurs l’occasion d’exprimer leurs opinions. L’objectif est d’ouvrir un dialogue entre les citoyens et les entités institutionnelles afin qu’il y ait un flux de pouvoir entre les deux groupes. Boal appelle ce type de processus législatif une « démocratie transitive », qui se situe entre la démocratie directe (pratiquée dans la Grèce antique) et la démocratie déléguée[8]. Concrètement, cela commence comme un Théâtre Forum ; le public est invité à monter sur scène pour tenter de trouver des alternatives à la situation proposée ; cependant, avant de jouer, les « spect-acteurs » doivent aussi inventer/proposer des recommandations de lois. Les lois et les interventions sont notées par des juristes et le but final sera de les proposer en bonne et due forme au pouvoir politique.

Notes et références

- Noah Wardrip-Fruin et Nick Montfort, éd. Le lecteur de nouveaux médias, Cambridge : MIT Press, 2003. (ISBN0-262-23227-8).

- Boal Augusto, Théâtre des Opprimés, New York : Groupe de communications théâtrales, 1993. (ISBN0-930452-49-6).

- Fritz Birgit, Le courage de devenir. La politique révolutionnaire du corps d’Augusto Boal, traduit par Lana Sendzimir et Ralph Yarrow, Vienne : dantzig&unfried, 2017.

- Fritz Birgit, InExActArt. Le Théâtre autopoïétique d’Augusto Boal. Un manuel de théâtre de la pratique opprimée, Stuttgart : Ibidem Verlag, 2012.

Augusto Boal, Église Riverside New

Pape François : Quand défendre la dignité humaine fait de vous un communiste

Par Elvin Calcaño* – Diario Red

Others News, Voz en contra de la corriente

28 avril 2024

Jésus, dont la figure est à l’origine du christianisme, était véritablement un rebelle qui, face aux injustices et aux abus des riches et des puissants de son temps, a choisi de rester en dehors du pouvoir. Le regard de cette figure énigmatique de l’ancienne Palestine était celui d’un révolutionnaire qui se tenait en marge de sa société. Le lieu d’où nous avons toujours vu ce que l’ordre dominant laisse de côté : les pauvres, les malades, les homosexuels et les racialisés de toutes les époques pour avoir une apparence erronée selon ce que raconte l’histoire des vainqueurs. C’est pourquoi Jésus a proposé d’établir un nouvel ordre basé sur le pardon et l’amour. Et, manquant d’argent ou de pouvoir, il savait que seule la force morale pourrait lui permettre d’avancer dans cet objectif. D’où son insistance sur la cohérence. Ce qui, poussé à ses ultimes conséquences, a abouti à son assassinat aux mains des personnes très puissantes qu’il combattait. (Il convient de noter que le récit biblique des miracles et de la résurrection est quelque chose d’autre – différent de ce qui est dit ici – qui correspond à la logique de construire une religion formelle sur la base de cette figure bien des années après sa mort).

Le pape François, argentin et latino-américain de naissance, était le plus chrétien de tous les papes. Parce que c’est lui qui a le plus essayé de ressembler à Jésus. François a dédié son pontificat à ceux qui sont laissés pour compte par le capitalisme techno-financier inhumain et brutal d’aujourd’hui : les migrants, les personnes non blanches pauvres, les personnes LGBT, les enfants malades, les prostituées et les Palestiniens. Un pape qui n’a jamais cédé aux discours dominants d’aujourd’hui qui invitent au cynisme, à la déshumanisation, à la banalisation du mal, à la justification des génocides, à l’affirmation que les milliardaires sont meilleurs que les autres et à l’économie (médiocratisation) de toute discussion politique.

François était donc bien plus qu’un pape. En ces temps d’obscurité et d’avancée fasciste, il est devenu une lumière. Avec ses limites, évidemment, puisqu’il était à la tête d’une institution millénaire et constitutionnellement conservatrice, et non un rebelle autoproclamé. On ne pouvait donc pas s’attendre à ce qu’il change tout (il n’en avait pas le pouvoir) ou qu’il satisfasse toutes nos revendications progressistes (sa position l’en empêchait). Mais, dans la mesure où il le pouvait, notamment dans ses discours et ses gestes, son choix de soutenir ceux qui sont en bas et de s’opposer à la logique destructrice de l’ordre capitaliste actuel était toujours clair.

Nous parlons donc d’un pape qui, au fond, n’a jamais cessé d’être pape. Cependant, sa position en faveur de la dignité humaine l’a transformé en «communiste ». Parce qu’à l’époque de Trump, Milei, Abascal et des saluts nazis (désolé, Romains), dire des choses comme que les Africains sont des personnes, que l’homosexualité n’est pas un crime, que les Palestiniens sont massacrés sur leurs terres,

que les migrants doivent être traités avec dignité et que les femmes doivent décider de leur propre corps fait de quelqu’un un communiste. C’est-à-dire un monstre qui s’attaque à la sacro-sainte (en réalité imaginaire pour la majorité de la population mondiale) propriété privée. Et en ennemi de cette fausse liberté qui est à la mode aujourd’hui, qui n’est rien d’autre que la liberté des riches de faire et de défaire. Tout cela signifie qu’aujourd’hui, défendre quelque chose d’aussi fondamental (et même libéral) que la dignité de tous les êtres humains vous place, selon les cadres mentaux dominants, du côté des ennemis des « bonnes personnes ». Donc à partir de ce moment-là, tout ce que vous direz rebondira sur des millions (Lakoff) et, par conséquent, vous serez en dehors du bon sens dominant.

Quand le déséquilibré Milei (président de l’Argentine) a déclaré que le pape était le «représentant du mal sur Terre » et que les franquistes espagnols qui gravitent autour d’Abascal et d’Ayuso l’ont qualifié de « péroniste », ils ne se sont pas contentés de propager un de leurs canulars habituels. Il s’agissait plutôt d’une opération idéologique tout à fait en phase avec l’époque actuelle où la plupart des perceptions des citoyens se construisent dans les circuits numériques qui façonnent le paradigme de communication actuel des médias sociaux. C’est-à-dire qu’ils faisaient de la politique. Tendant à disqualifier l’une des rares voix non réactionnaires avec quelques éléments progressistes qui, à l’heure actuelle, pourraient avoir une portée véritablement mondiale. Ainsi, dans la conversation quotidienne qui naît des flux numériques, le message de François perdrait sa capacité à dire la vérité. Pour qu’il reste une figure qui, bien qu’étant le pape du Vatican, n’a rien dit de pertinent pour la majorité des catholiques. Et ils y sont largement parvenus : comme on l’a vu ces derniers jours après l’annonce de sa mort, de nombreux citoyens ordinaires sur les réseaux sociaux parlent de la mort d’un pape « communiste » ou d’un « antéchrist ».

Ainsi, nous pouvons dire que le fait que François, aux yeux de beaucoup, entre dans l’histoire comme le pape communiste ou de gauche pour avoir défendu des choses fondamentales de moindre considération pour la dignité des personnes témoigne du virage brutal vers la droite dans le monde d’aujourd’hui. Là où tout ce qui est dit en dehors du cadre mental réactionnaire de la majorité devient une menace pour la bonne morale, la « liberté » et Dieu. Car soyons clairs sur une chose : si Jésus avait vécu aujourd’hui, Trump, Milei, Vox, Ayuso et les extrémistes de droite latino-américains auraient appelé à sa crucifixion parce qu’il était woke, communiste et de gauche. Et avec l’approbation de millions de personnes.

* Politologue latino-américaniste dominicain. Master en théorie politique de l’Université Complutense de Madrid. Formation en sciences politiques à Porto Rico et au Mexique. Chercheur, professeur d’université et consultant électoral avec une expérience d’études et de travail dans cinq pays d’Amérique latine.

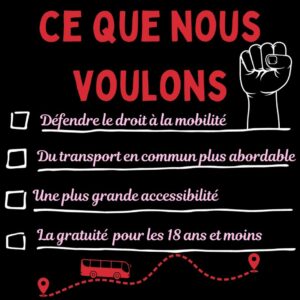

ÉquiMobilité : une victoire citoyenne qui montre la voie

Québec, 28 avril 2025

ÉquiMobilité n’est pas seulement une mesure municipale : c’est l’aboutissement d’une mobilisation citoyenne déterminée. C’est la preuve qu’ensemble, nous pouvons transformer nos villes pour les rendre plus justes et accessibles.

Tout a commencé en 2012, quand le Carrefour d’animation et de participation pour un monde ouvert a mis sur pied un comité citoyen pour dénoncer l’inaccessibilité du transport en commun à Québec. De cette mobilisation est né, en 2016, le Collectif pour un Transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ), un regroupement d’organismes et de citoyen·nes déterminé·es à défendre le droit à la mobilité pour les personnes à faible revenu.

Partant d’un constat clair — se déplacer en transport collectif est encore un luxe pour trop de gens —, nous avons porté des revendications fortes : tarification sociale, gratuité pour les jeunes, accessibilité universelle. Notre travail de terrain, nos démarches politiques et notre persévérance collective ont mené à une première victoire : la création du programme ÉquiMobilité en 2023.

Durant la campagne municipale de 2021, les membres du TRAAQ ont rencontré tous les candidats à la mairie de Québec. Le candidat Bruno Marchand s’est alors engagé à faire avancer cette revendication citoyenne. Une fois élu, il a mis sur pied un comité-conseil, rassemblant des employé·es du milieu communautaire, des usager·ères du transport en commun et du transport adapté, ainsi que plusieurs partenaires communautaires engagés auprès des populations vivant des inégalités. Ensemble, nous avons conçu une solution durable et solidaire. C’est ainsi qu’est né ÉquiMobilité : un projet réfléchi, construit par et pour les personnes vivant la réalité du terrain.

Deux étapes majeures ont suivies :

1er mai 2023 : une première réduction tarifaire, alignée sur les tarifs étudiants et aînés, a été offerte aux personnes en situation de faible revenu ou utilisant les services du STAC (Service de transport adapté de la Capitale).

1er mai 2024 : l’instauration d’une passe mensuelle à 50 $ et d’un passage unique à 2$ pour ces mêmes groupes.

Aujourd’hui, ce programme bénéficie à plus de 15 000 usager·ères du transport en commun et du transport adapté. Nous tenons à souligner que parmi ces bénéficiaires, une part importante sont des personnes en situation de handicap, qui utilisent quotidiennement le transport adapté. Ces citoyen·nes, souvent invisibilisé·es, voient désormais leurs droits mieux reconnus grâce à ÉquiMobilité.

Il est regrettable que certains articles médiatiques aient passé sous silence l’apport essentiel du TRAAQ, des partenaires communautaires, ainsi que l’inclusion fondamentale des personnes utilisatrices du transport adapté dans ce projet. Sans la persévérance des employé·es, des membres et allié·es du collectif, et sans l’expérience vécue de celles et ceux qui dépendent quotidiennement du transport collectif, ÉquiMobilité n’aurait jamais vu le jour.

Aujourd’hui, nous célébrons cette victoire citoyenne. Mais nous ne baissons pas les bras.

Le TRAAQ regarde vers l’avenir.

Notre prochaine revendication est claire : la gratuité du transport collectif pour toutes les personnes de moins de 18 ans.

Nous poursuivrons notre mobilisation jusqu’à ce que le transport collectif soit un droit pour toutes et tous, sans exception.

Parce qu’une ville juste, c’est une ville qui prend soin de tous ses citoyens, sans laisser personne derrière.

Prix François Saillant

Québec, le 24 avril 2025 – Le prix François-Saillant – visant à reconnaître une initiative collective qui participe à l’avancement du droit au logement au Québec – est exceptionnellement attribué cette année à deux organismes : le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste de Québec et la Coopérative de solidarité en habitation inuite Illuvut du Nunavik. Chaque organisme recevra une bourse de 10 000 $ accordée par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste mène, depuis près de quarante ans, bataille pour que le site de l’ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul soit réservé à 100 % à des fins collectives, ce qui pourrait bientôt se concrétiser avec la coopérative de solidarité Patrotôt comprenant 125 unités de logement social, ainsi qu’un Centre de la petite enfance (CPE) et des espaces verts. Ayant reçu l’appui de la Ville de Québec, Patrotôt cherche présentement à assurer un financement adéquat de la part des gouvernements fédéral et québécois pour loger des familles, des personnes seules et des aîné.e.s en coopératives et en OSBL d’habitation.

Quant à la Coopérative de solidarité Illuvut du Nunavik, elle vise à développer d’ici 2030 cinq mini-coopératives d’habitation dans différentes communautés inuites qui sont profondément affectées par une sévère pénurie de logements et un surpeuplement généralisé. La coopérative de solidarité, qui est à pied d’œuvre pour la réalisation d’une première mini-coopérative à Kangiqsualujjuaq, s’appuie sur les principes suivants : droit à un logement culturellement adapté à la réalité inuite, autodétermination en matière d’habitation, résilience face aux défis arctiques et équité intergénérationnelle.

Le prix François-Saillant est accordé pour la sixième année. Les précédents récipiendaires sont :

Société d’habitation des communautés noires pour un projet de logements sociaux dans le quartier Saint-Michel à Montréal (2024)

Comité Sauvons Mena’sen de Sherbrooke pour les locataires d’OSBL (2023)

Collectif Sauvons Mont-Carmel de Montréal pour le droit au logement des aîné.e.s (2022)

Comité logement du plateau Mont-Royal à Montréal pour l’ancienne Institution des sourdes et muettes (2021)

Comité Maison de chambres de Québec (CMCQ) pour son projet Ma chambre, mes droits – De l’information portant sur les droits, recours et responsabilités des personnes vivant en chambre (2019)

À propos du Prix François-Saillant

Le Prix François-Saillant est une initiative conjointe de la Caisse d’économie solidaire et du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui vise à « reconnaître l’action collective pour faire du droit au logement une réalité ». Il encourage par une bourse de 10 000 $, attribuée par la Caisse d’économie solidaire, une action collective qui participe à améliorer les conditions d’habitat dans les quartiers, les villes et les villages du Québec.

Des nouvelles du CAPMO

Soirée mensuelle du Mercredi 7 mai à 18 h 30

La Ville que nous voulons, vers une ville humaine et résiliente

En collaboration avec le Dôme du Centre Jacques-Cartier

Au 421 boul. Langelier à Québec

Festival de la décroissance

12 au 17 mai 2025 au Centre Jacques-Cartier

420 boul. Langelier à Québec

Souper Spaghetti du MTC

Samedi le 17 mai de 16 h à 22 h

Au Centre Durocher, 680 rue Raoul-Jobin à Québec

Assemblée générale du Collectif TRAAQ

29 mai 2025, de 13 h à 16 h

Au Centre Durocher, 680 rue Raoul-Jobin à Québec

Brunch du CAPMO

Dimanche 15 juin de 9 h à 12 h au Centre Durocher

680 rue Raoul-Jobin à Québec